地域生活つむぎあいプロジェクト ―地域共生社会の実現に向けて―

誰一人取り残さない「地域共生社会の実現」に向けて

これまで公的な福祉制度は、子ども、高齢者、障がい者など対象者別に整備され、充実が図られてきました。しかし、近年、いくつもの生活の困りごとが重なってしまったり、今ある制度では解決が難しかったりするなど「縦割り」で整備されてきた既存の制度では対応が難しいケースが増えています。

一方で、地域での「サロンやカフェ」、だれでも利用できる「地域食堂」など、「縦割り」や「支え手」「受け手」といった関係を超えた、みんなの居場所づくり等が進められています。

こういった地域の実情を踏まえて、国では、子ども、高齢者、障がい者などすべての人々が、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高めあうことができる「地域共生社会」の実現を目指すことを目的に、社会福祉法等の改正が行われ、市においてもその実現に向けた様々な取り組みを始めています。

取組の目的 ~「地域共生社会」とは~

「地域共生社会」とは、2016(平成28)年に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」の中で初めて示された理念で、次のように定められています。

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

高島市では、この理念の実現に向けた取り組みを“地域生活つむぎあいプロジェクト”と名付け、糸によりをかける「撚糸」のように、人と人、人と機会等がつむぎあえるまちづくりを目指して、行政と関係機関、団体や地域とも連携して取り組みを進めています。

地域生活つむぎあいプロジェクトが目指すもの

地域生活つむぎあいプロジェクトは、高島市全体で「包括的かつ重層的な相談支援体制」を構築することを目的として、次の3つの取り組みを進めています。

1.相談支援体制の強化

市役所の各窓口や市内の相談機関では、様々な暮らしの困りごとをお聞きしています。まずは、それぞれの困りごとに寄り添い、受け止める機能を強化するとともに、担当業務以外の相談を受けた時にも適切な相談先や制度につなげるよう連携体制を強化します。

地域生活つむぎあい会議

福祉分野をはじめ、医療、教育、まちづくり、商工など、分野を超えて委員が参画し、地域共生社会の理念や地域課題の解決に向けた取り組みを検討しています。令和5年度は、障がい分野で進める性教育プログラム「いのちのプロジェクト」や高島市商工会の地域活動の取組などの共有や地域課題と社会資源の連結などについて話し合いました。

庁内連携の促進

市役所内の33部局で構成する庁内連携会議を設置し、共通して取り組むべき課題や施策を検討するなど庁内連携の促進を図っています。令和5年度は、本年度から始まった「高島市子ども家庭総合支援拠点」に関する情報共有や、子ども若者にとって”住みたい、住み続けたいまちとは?”を考えるワークショップや庁内外での関係機関連携時において大切にしたいポイントなどについて、考える機会としました。

2.参加の支援体制の強化

ひきこもりの方や地域で孤立されている方には、社会参加に向けた訪問型の支援や気軽に参加できる居場所が必要です。そこで、訪問できる専門職の配置や居場所づくりなど、参加を支援する仕組みを強化します。

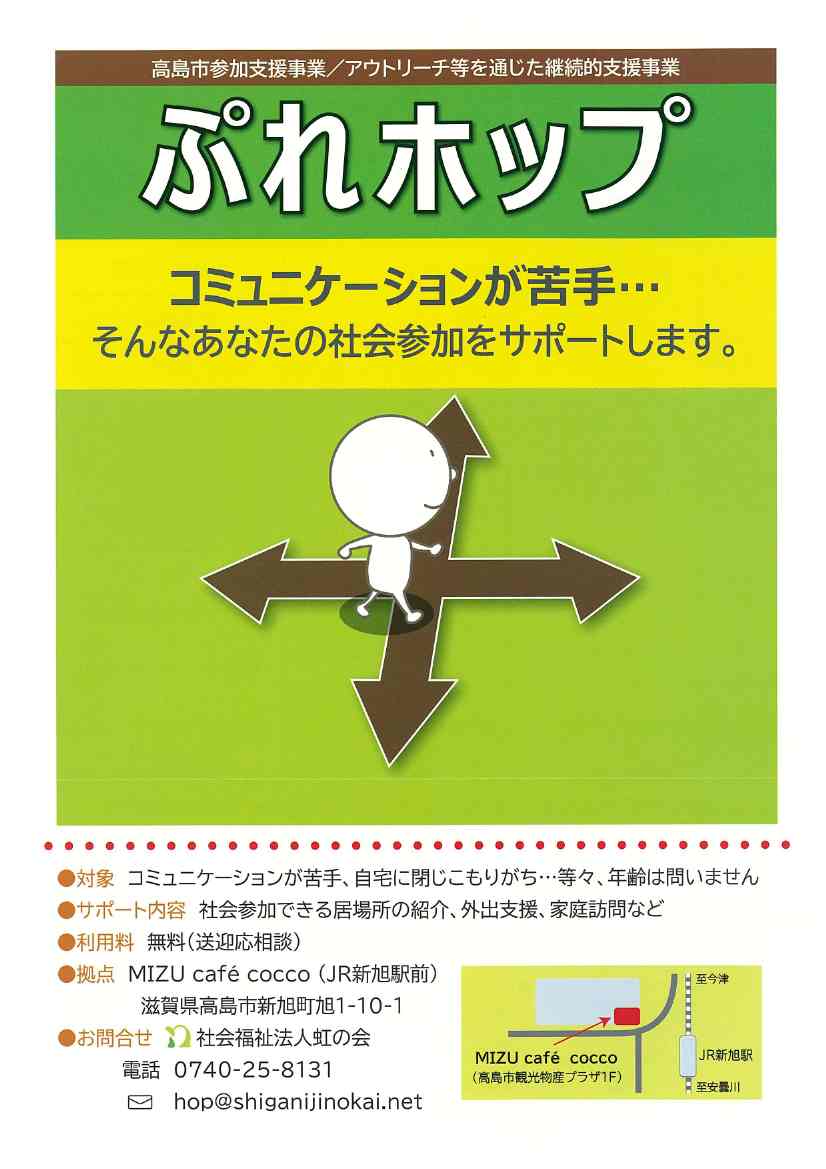

社会参加支援、継続的な伴走支援の居場所「ぷれホップ」

令和4年度から、コミュニケーションが苦手、自宅に閉じこもりがち等の方を対象に、社会参加できる居場所の紹介や家庭訪問などによる外出支援を行う取組みとして「ぷれホップ(市委託事業:受託先 社会福祉法人虹の会)」が始まりました。

ぷれホップでは、その人にあった支援プログラムを作成し、その人らしい社会参加に向けたサポートを行います。また、そのための訪問支援や市内にある様々な居場所とも連携して、潜在的な困りごとへのアプローチも検討します。

3.地域づくりに向けた支援の強化

地域では、集落機能の低下や担い手不足が課題となっている一方で、住民福祉協議会や有志の取り組みによる様々な交流の場づくりや生活支援の取り組みが始められています。市でも特に地域福祉を推進する社会福祉協議会を中心に、市内の様々な法人や団体と連携して地域づくりに向けた支援体制を強化します。

地域別くらし連携会議

中学校圏域ごとに、保健師、支所職員、社協コミュニティーワーカー(生活支援コーディネーター)を中心に「住民の身近な生活圏域における専門職連携の場」を設置。地域によっては、医療関係者、地域学校協働活動推進員や民生委員等も参画され、顔の見える関係づくりを進めるとともに、地域の課題について話し合ったり、多職種が連携した地域訪問などに取り組んでいます。

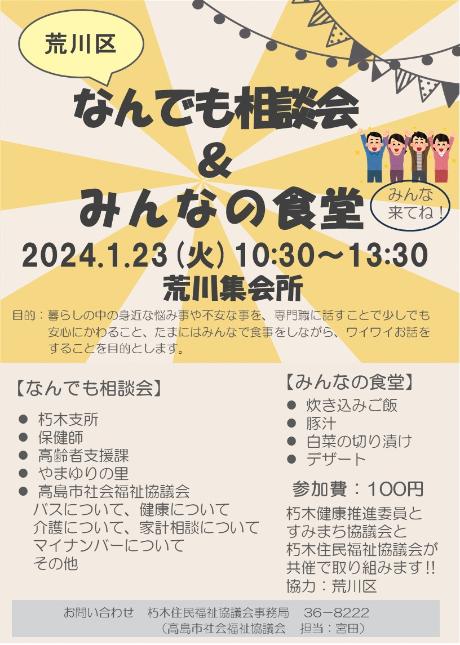

朽木地域での取り組み事例

朽木地域ではコロナ禍以降、地域での出会いや交流の場が減少するなか、社会福祉協議会のコミュニティワーカーを中心に、医療機関や介護事業所、市職員などでチームを作り、まちづくり活動をされている方など、様々な主体と連携して「なんでも相談会&みんなの食堂」を実施されました。

みんなで一緒に!

地域で暮らす一人ひとりの抱える困りごとが複雑化・多様化する中で、ひとつの機関だけですべての生活課題を解決することはできません。一人ひとりの暮らしを支える「セーフティーネット」の基礎となるのは、人と人のつながりそのものです。

コロナ禍でこれまでと同じやり方が難しくなっていますが、地域での出会いや学びの場の実践に、引き続き皆さまのお知恵とお力をお貸しください。

市では、これからも関係機関・団体や地域と連携した地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。

相談・問い合わせ先

くらし連携支援室(健康福祉部社会福祉課内) 電話 0740-25-8120

ダウンロード

地域生活つむぎあいプロジェクト概要(令和5年度版) (PDFファイル: 4.6MB)

添付資料を見るためには

相互リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592

滋賀県高島市新旭町北畑565

電話:0740-25-8120

ファックス:0740-25-5490

社会福祉課へのお問い合わせ

更新日:2024年03月08日