草木染・機織教室の活動報告

藤樹の里文化芸術会館で実施している「草木染・機織教室」の活動を報告します。

報告する工程は次のとおりです。

[工程]

・つむぐ(真綿つむぎ)

・染める(絹糸を染める、麻糸を染める)

・織る (原始バタで織る)

・かざる(展示会)

真綿つむぎ

1)角真綿(絹100%、マユを煮て引き伸ばしたときに、角枠で成形して乾燥させたもの)を

4枚ほど取り、手で広げる。

2)手作りのつむぎ台に広げた角真綿をセットする。

3)利き手ではない方の手で、真綿を引っ張りながら利き手で抑えていく。

(張力を利用してよりをかける)

注意)この時、利き手に水をたっぷりとつけて、真綿を濡らしながら糸にしていく。

4)つむぎ台の上に真綿がなくなったら、紬(つむぎ)糸を糸枠に巻いていく。

注意)紬糸を巻いていく前に、ボールに溜まっている紬糸の上に重しとして、大豆を

ひと握りまく。

つむぎ台

角真綿をのせる

角真綿をセットする

水をたっぷりつける

真綿をつむぐ

大豆を巻く

糸枠に巻いていく

絹糸を染める(月見草の場合)

注意)時間を短縮した簡易な染色です。

1)月見草(草茎部分すべて)を刻む。

2)水に刻んだ月見草を入れて20分間沸騰させる。

3)沸騰(20分間)させた煮出し汁を別の鍋に入れて(汁のみ、月見草はそのまま)、 元の鍋

に新しく水を入れて、また20分間沸騰させる。

これを繰り返し、月見草の煮出し(20分間)を3回行う。

4)染液(3回分)に、お湯に付けておいた絹糸を入れて20分間煮込んで染める。

5)鉄媒染(金属イオンと染料を結合させ、発色と定着をさせる)をする(5分間)。

6)元の染液に戻して、できる限りの時間煮込んで染める。

7)火を止めて、染液につけたまま放冷する。

月見草

月見草を刻んでいるところ

煮出し汁を移す

一晩放冷して、翌朝水洗いをし、乾かした糸。

鉄媒染だと紫色になります。

麻糸を染める(柿渋染の場合)

1)麻糸で織った(原始バタ)ランプシェード用の織物を柿渋液に浸して、揉みこむ。

2)布の上に織物を重ならないように並べて、天日干しをする。

注意)紫外線に当たると酸化が促進され、発色が促されるため。

3)乾いたら、今度はハケで織物に柿渋液を塗る。

4)表面が乾いたら、裏返してまたハケで塗る。

5)これの繰り返し。

6)あとは天気の良い日に日光に当て続ける。

揉みこむ

天日干し

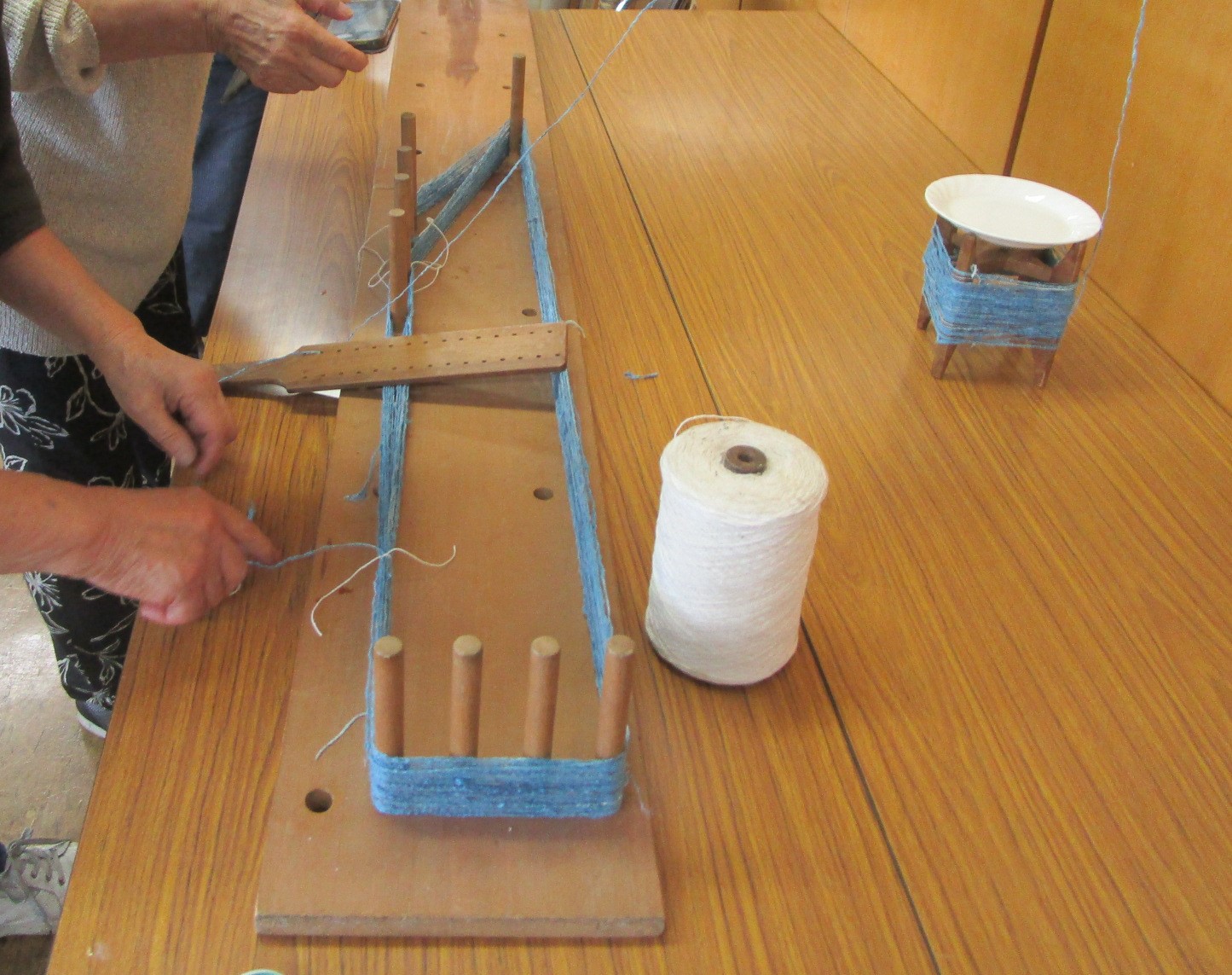

原始バタで織る

1)機(ハタ)に経(たて)糸を取り付けるために、整経(せいけい)する。

2)経糸を筬(おさ)に通す。

経糸を綾(あや)の順番通りに端から通していく。

3)経糸を束に分け、張力が均等になるように手前の棒に結び付けていく。

4)手前の棒と腰ひもを固定する。

5)織る。

腰を使って張力を調整しながら、経糸が開いたところに緯(よこ)糸を通す。

緯糸の山を作り、筬を上下して緯糸を抑える。

緯糸を抑えた状態で、緯糸を巻いている杼(ひ)や定規などで、山を作っている緯糸を下

におろす。

6)縮絨(しゅくじゅう)

織りあがった布は、ゴミや糊を落としたり糸を絡ませたりするために、お湯に石けん液を

溶かして、もみ洗いをする。

7)仕上げ

お湯を切り、よくすすぎ、絞り切った状態でアイロンをかけ、シワを伸ばす。

整経

整経した経糸

経糸を順番通りに筬に通す

卓上機も同じ様に筬に通す

手前の棒に結ぶ

棒を腰ひもに固定する

横糸を通す

山を作る

緯糸を下におろす

展示会

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1224

滋賀県高島市安曇川町上小川106

電話:0740-32-2461

ファックス:0740-32-2460

藤樹の里文化芸術会館へのお問い合わせ

更新日:2025年03月12日