災害時は地域みんなで大切な命を守ろう~避難行動要支援者の避難支援~

1.避難行動要支援者への避難支援

避難行動要支援者とは

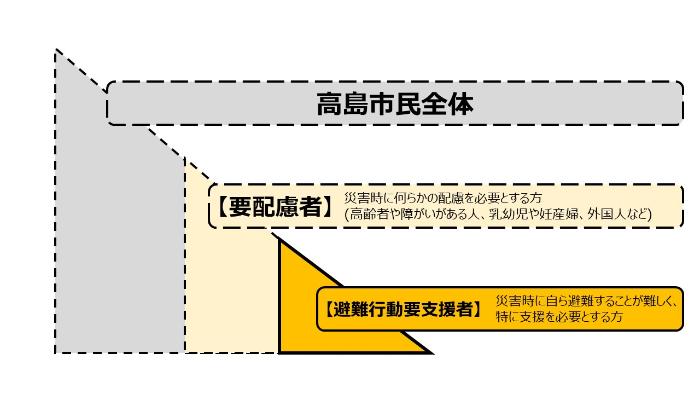

一般的に、高齢者や障がいがある人、乳幼児や妊産婦、医療的なケアが必要な人、外国人など、災害時に何らかの配慮を必要とする人を要配慮者(ようはいりょしゃ)といいます。また、要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが難しく、特に支援を必要とする人を避難行動要支援者(ひなんこうどうようしえんしゃ)といいます。

災害時には高齢者や障がいのある人に被害が集中しています

平成23年の東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者は約6割であり、障がいのある人の死亡率は被災住民全体の約2倍に上りました。

また、近年頻発している台風や線状降水帯が原因の豪雨災害でも、高齢者や障がいのある人が犠牲になられており、避難行動要支援者に被害が集中している現状があります。

亡くなられた方の中には、警察、消防、福祉事業者などに助けを求めましたが、救助要請の件数が非常に多く救助の手が回らなかったり、災害が発生し道路の寸断等により現場に駆け付けることができなかったりするなど、救助が間に合わず命を落とされた方や、そもそも避難が必要な状況にあることに気づかず、避難が遅れ、命を落とされた方も大勢おられました。

災害時において、避難行動要支援者等の避難に支援を要する人の避難支援を、行政や福祉事業者がすべて行うことは困難であり、このような人が円滑に避難支援を行うためには、一人一人の自助力の強化と、近くにお住いの地域の方々の協力が不可欠です。

高島市では、誰もが安心して暮らしていける地域を目指し、自助・共助・公助の連携により、避難行動要支援者の避難支援の取り組みを進めています。

2.避難行動要支援者名簿

避難行動要支援者名簿とは

災害時に自ら避難することが難しく、特に支援を必要とする高齢者や障がいのある人など、避難行動要支援者の情報を掲載した名簿のことをいいます。

東日本大震災の教訓として、避難行動要支援者の方々に、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で、対応が不十分であったことを踏まえ、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、市町村に避難行動要支援者名簿を作成することが義務付けられました。

高島市では、定期的に名簿を更新し、災害時に活用できるよう市役所で管理しています。また、各地域の民生委員児童委員の皆様にも配布し、災害時の安否確認はもちろん、日頃からの避難行動要支援者の見守りにも活用いただいています。

避難行動要支援者名簿の対象者

高島市における避難行動要支援者名簿の対象者は下記に該当する方々です。

|

在宅の身体障がい者(肢体不自由1、2級、視覚1、2級、聴覚2級、呼吸器機能障がい1級等) |

|

知的障がい者 A 判定 |

|

精神障がい者(1、2級) |

|

在宅の要介護、要支援認定者 |

|

75歳以上の単身世帯者 |

|

その他、市長が必要と認める者 |

3.高島市避難行動要支援者地域助け合い制度

高島市避難行動要支援者地域助け合い制度とは

避難行動要支援者について、地域住民の手助けや見守りを受けられるようにする制度です。

詳しい内容はこちら(高島市避難行動要支援者地域助け合い制度 制度案内(PDFファイル:353.6KB))をご覧ください。

避難行動要支援者のうち、この制度への登録を希望される場合、ご本人の個人情報を地域や避難支援者へ提供することに同意していただく必要があります。

制度への登録を希望される場合は、下記の申請書に必要な事項をご記入のうえ、市役所、お住まいの区・自治会、民生委員児童委員等にご提出ください。

【記入例】避難行動要支援者登録申請書(PDFファイル:365.2KB)

4.個別避難計画

個別避難計画(こべつひなんけいかく)とは

災害時に自ら避難することが難しく、特に支援を必要とする避難行動要支援者ごとに作成する避難支援のための計画のことをいいます。

頻発化する大規模災害では、避難行動要支援者に被害が集中していることから、令和3年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、市町村が地域の区・自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、医療・看護・保健・福祉の専門職などの関係者と連携して個別避難計画を作成することが努力義務となりました。

高島市では、「誰一人取り残さない防災」と「地域共生社会の実現」を目指し個別避難計画の取組を推進しています。

個別避難計画の作成対象者

高島市では、避難行動要支援者のうち、次の要件を考慮して優先順位により個別避難計画作成を進めています。

●ハザード(浸水・土砂災害)の状況

●当事者の心身の状況や避難判断への支援が必要な程度

●居住実態、社会的孤立の状況

個別避難計画作成の取組の流れ

個別避難計画の作成は次のとおり進めます。

計画作成に関わっていただく専門職・事業所の皆様へ

個別避難計画の作成は、日頃から避難行動要支援者の生活をサポートされている専門職の皆様のご協力が不可欠です。

市では、専門職の皆様と連携した取り組みを推進するため、「個別避難計画業務手順書」を作成しています。また、それに関係する各種様式も作成していますので、下記よりダウンロードしてお使いください。

・個別避難計画作成業務委託仕様書(PDFファイル:2.3MB)

・不当介入通報書(別記様式1号)(PDFファイル:677.9KB)

・【様式1】優先順位チェックシート(Excelファイル:47KB)

・【様式2】個別避難計画本人同意書(Wordファイル:20.2KB)

・【様式4,5】実施報告書、請求書(Wordファイル:19.3KB)

滋賀県の個別避難計画作成推進事業「滋賀モデル」とも連携した取組を実施しています

「防災と保健・福祉の連携促進モデル『滋賀モデル』」

高島市の取り組みは滋賀県の個別避難計画作成推進事業「防災と保健・福祉の連携促進モデル『滋賀モデル』」とも連携して取組を推進しています。詳しくは下記のリンク先(滋賀県HP)をご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/319439.html

【保健・福祉専門職向け研修動画】

滋賀県が保健・福祉専門職向けに個別避難計画作成に係る研修動画を作成されています。下記リンク先(youtube)をご覧いただき、専門職ご自身はもちろん、事業所での研修等にご活用ください。

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3smN1Q3ELKS5CmkBsEN7XJIK-U57monE

5.福祉避難所について

高島市における福祉避難所に関する情報は、下記のリンク先をご覧ください。

https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/seisakubu/kikikanrikyokubosaika/6/10135.html

6.福祉防災リーフレットについて

【避難に支援が必要な皆様へ】

このリーフレットは、平時にどのような備えが必要か、災害時にどのように避難するのかをまとめたものです。中面にマイ・タイムラインを掲載していますので、ぜひご自身やご家族等で作成いただき、災害時に命を守る行動につなげてください。

【地域の皆様へ】

ご近所で災害時に避難支援が必要と思われる方がおられましたら、日頃からのご近所付き合いを通じてもしもの時の避難支援をお願いします。また、ご自身のマイ・タイムラインを作成した上で、地域内で避難行動要支援者を交えた避難訓練等を実施しましょう。

リーフレットはこちらから(福祉防災リーフレット(PDFファイル:4MB))ダウンロードいただくか、紙媒体での入手を希望される場合は、市役所社会福祉課までお問い合わせください。

7.参考情報

【内閣府防災担当ホームページ】

国における避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組について紹介されています。

下記リンク先(内閣府防災HP)よりご覧ください。

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592

滋賀県高島市新旭町北畑565

電話:0740-25-8120

ファックス:0740-25-5490

社会福祉課へのお問い合わせ

更新日:2024年12月20日