○高島市介護保険条例施行規則

平成17年1月1日

規則第87号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第13条)

第4章 要介護認定等(第14条―第19条)

第5章 利用者負担等(第20条―第26条)

第6章 保険給付(第27条―第34条)

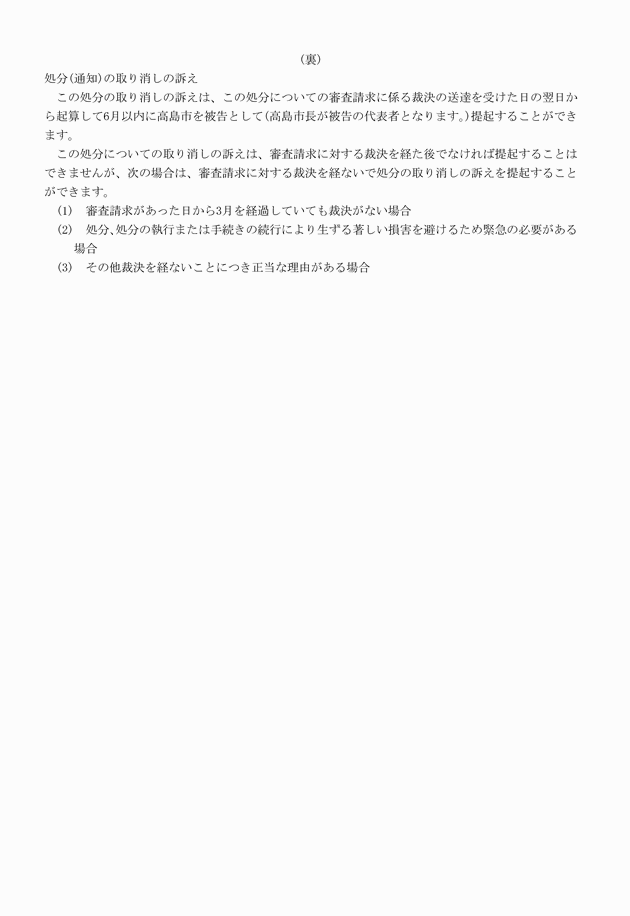

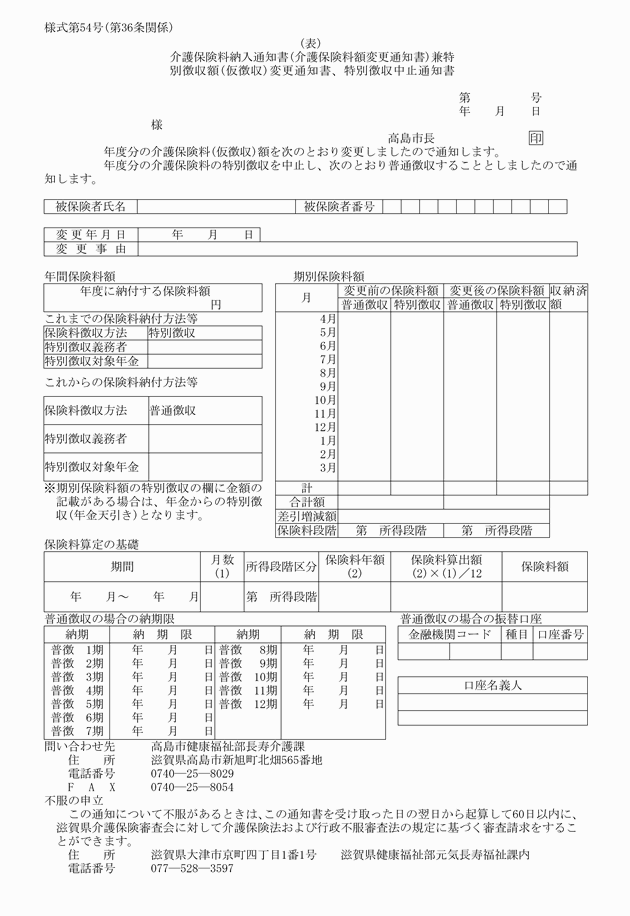

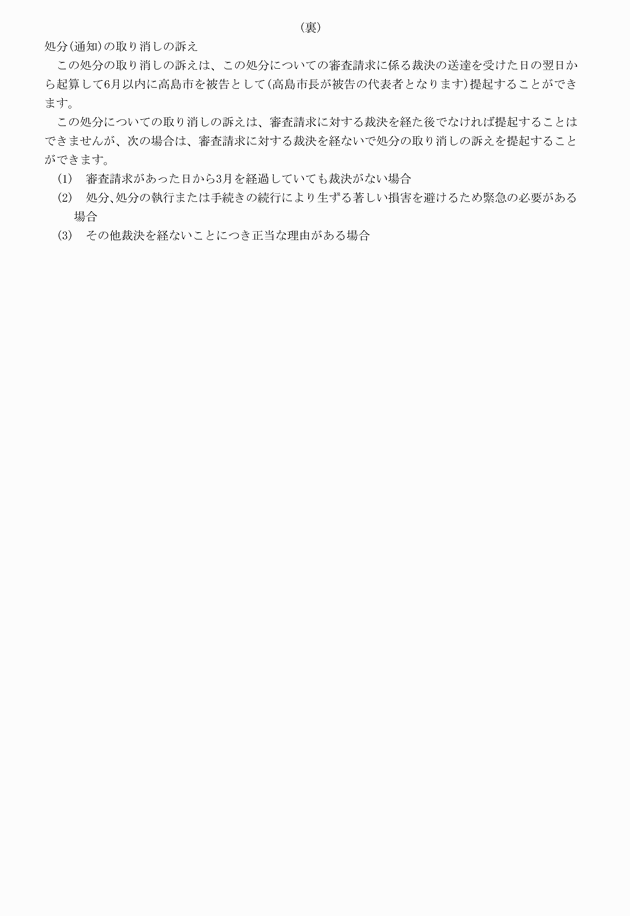

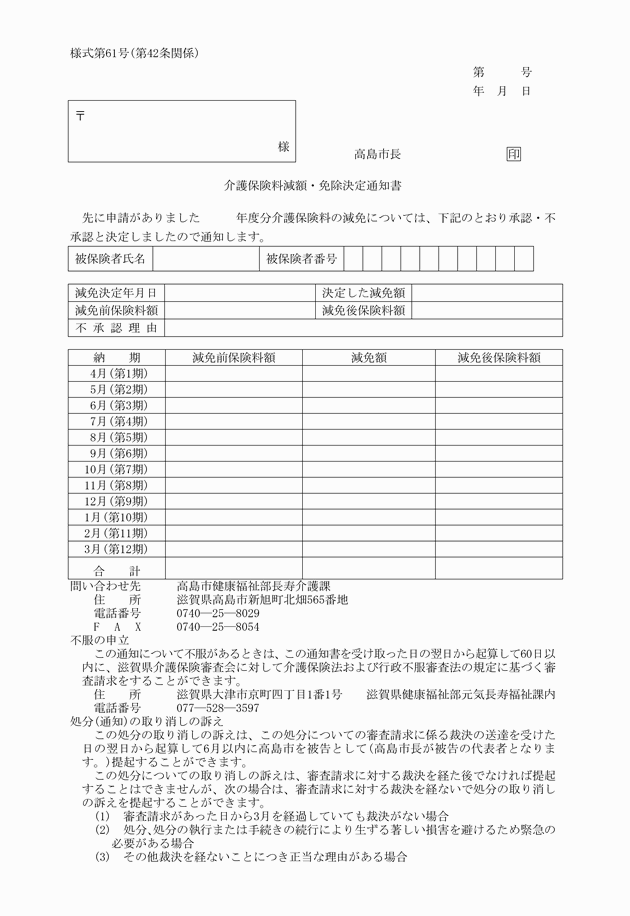

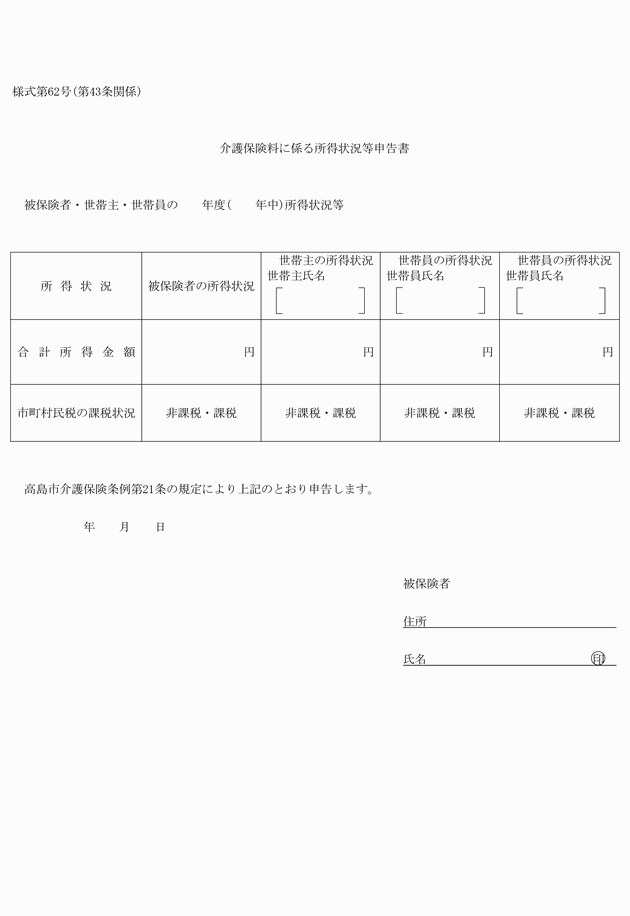

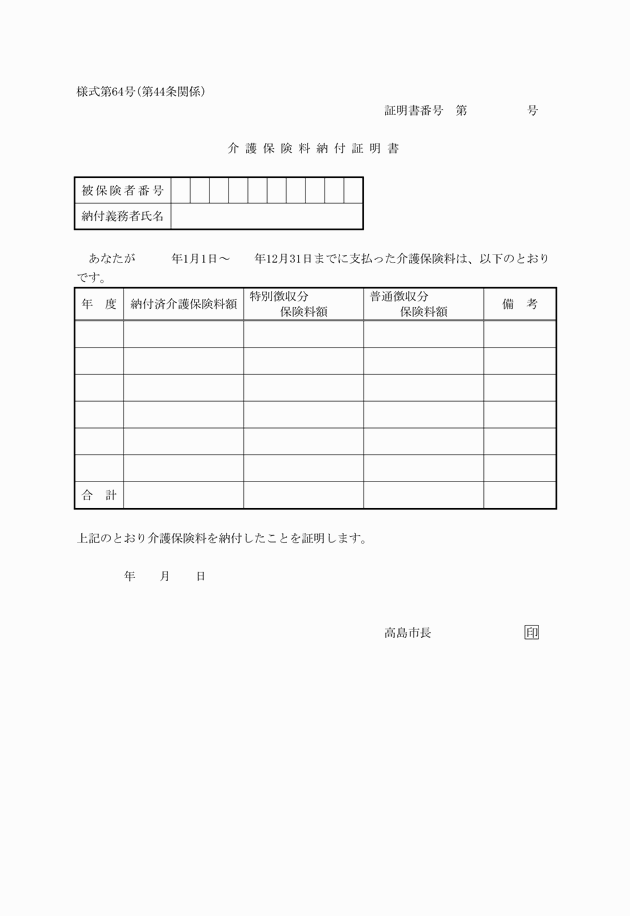

第7章 保険料(第35条―第44条)

第8章 地域支援事業(第45条)

第9章 雑則(第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)および高島市介護保険条例(平成17年高島市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳および受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原薄

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

第2章 介護認定審査会

(合議体の数)

第3条 高島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に4以内の合議体を置く。

(合議体の委員数)

第4条 合議体を構成する委員の定数は、9人以内とする。

(合議体の会議等)

第5条 合議体の会議は、当該合議体の長(以下「長」という。)が招集し、議長となる。

2 長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ長が指名した委員がその職務を代理する。

(依頼による審査および判定)

第6条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者について、同法第15条の2に基づく介護扶助の決定にあたり、要介護認定または要支援認定に係る審査および判定の依頼があった場合は、当該被保護者に係る審査および判定の業務を行うことができる。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第3章 被保険者

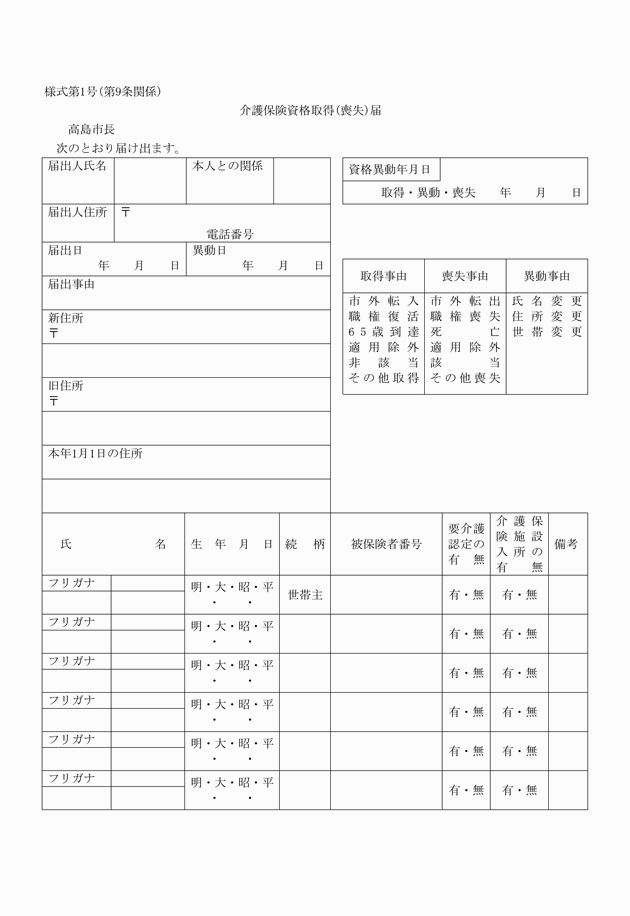

(1) 省令第23条、第24条、第29条または第32条の規定による届出 介護保険資格取得(喪失)届(様式第1号)

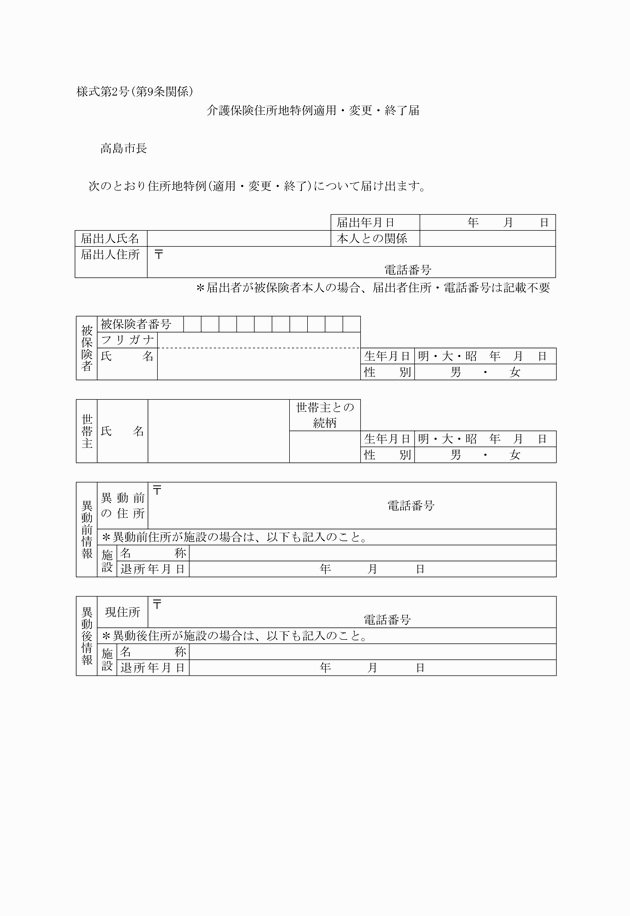

(2) 省令第25条の規定による届出 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)

(第1号被保険者の被保険証の交付)

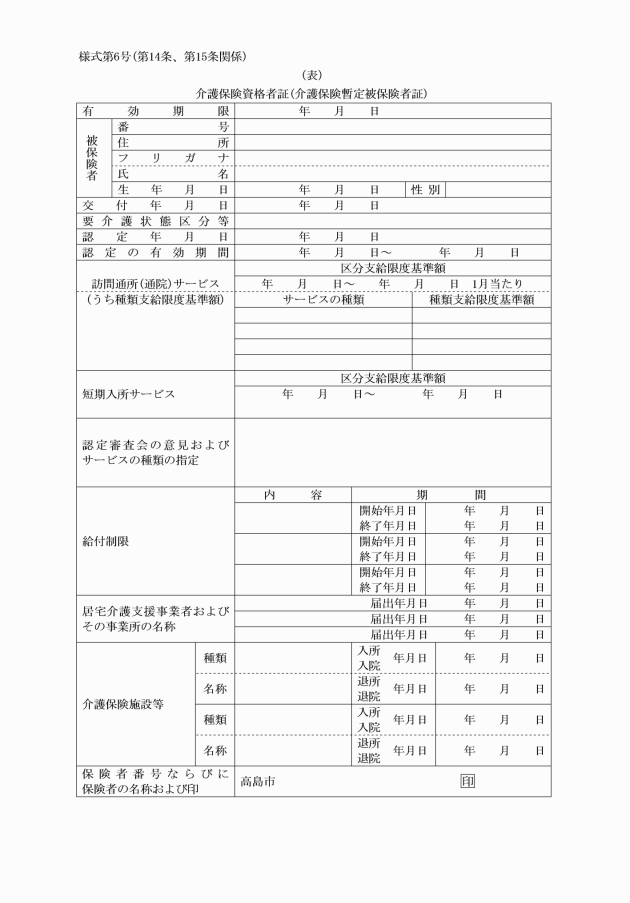

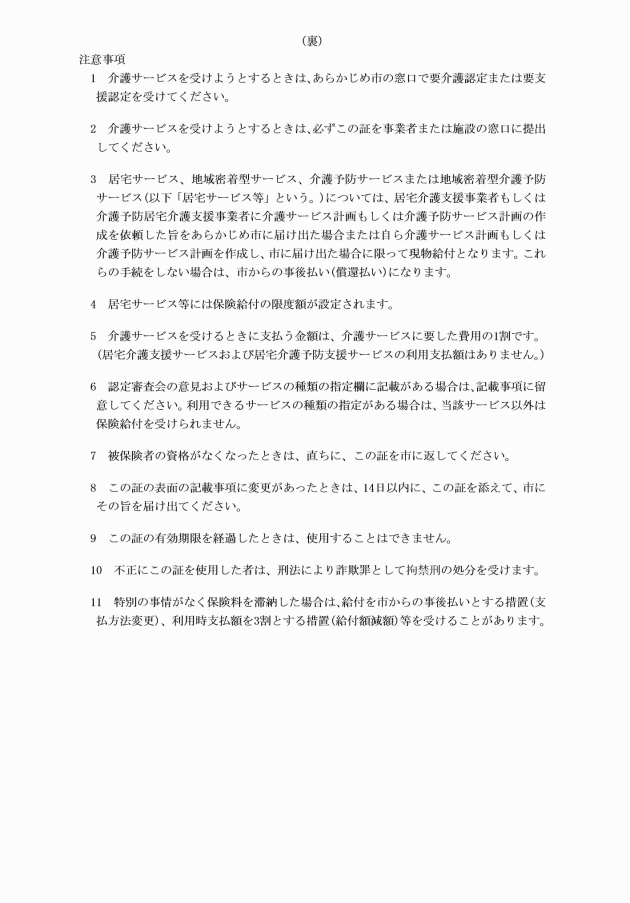

第10条 市長は、市内に住所を有する者(法第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者(以下「他市町村住所地特例被保険者」という。)または施行法第11条の規定により被保険者としないとされる者(以下「適用除外施設入所者」という。)を除く。)で、65歳に達することにより第1号被保険者の資格を取得する者に対して、当該資格を有することとなる日の属する月の前月に被保険者証を交付するものとする。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者を除く。

2 市長は、65歳以上の者が本市内に住所を有するに至ったとき(他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者を除く。)、または他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者が、当該入所中の施設を退所し、本市内に住所を有するに至ったことにより、第1号被保険者の資格を有したときは、当該第1号被保険者に対して速やかに被保険者証を交付する。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

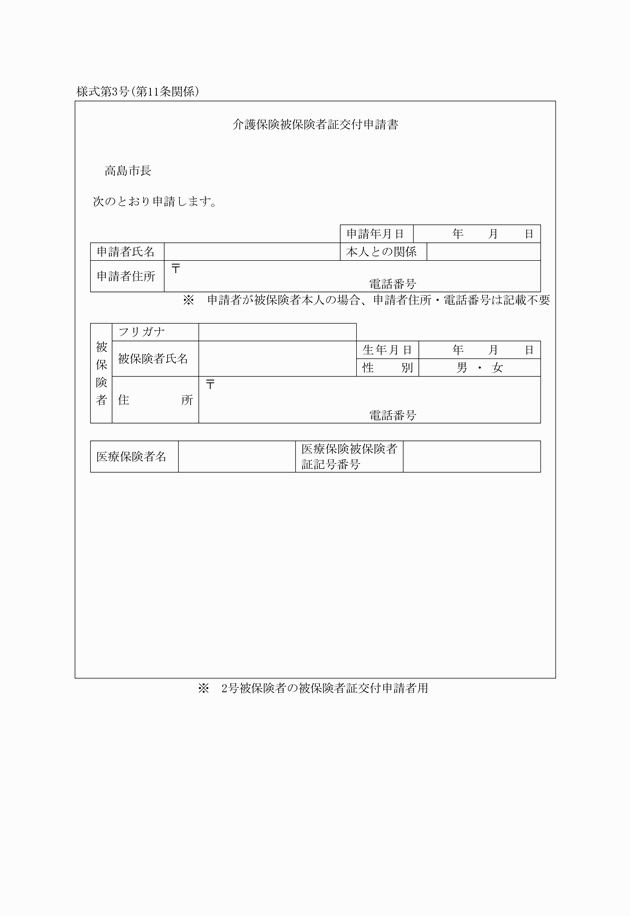

第11条 第2号被保険者(法第9条第2号に規定する者。以下同じ。)は、省令第26条第2項の規定により、被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)および被扶養者証を含む。)、組合員証または加入者証を提示するものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。

第12条 削除

(被保険者証の再交付)

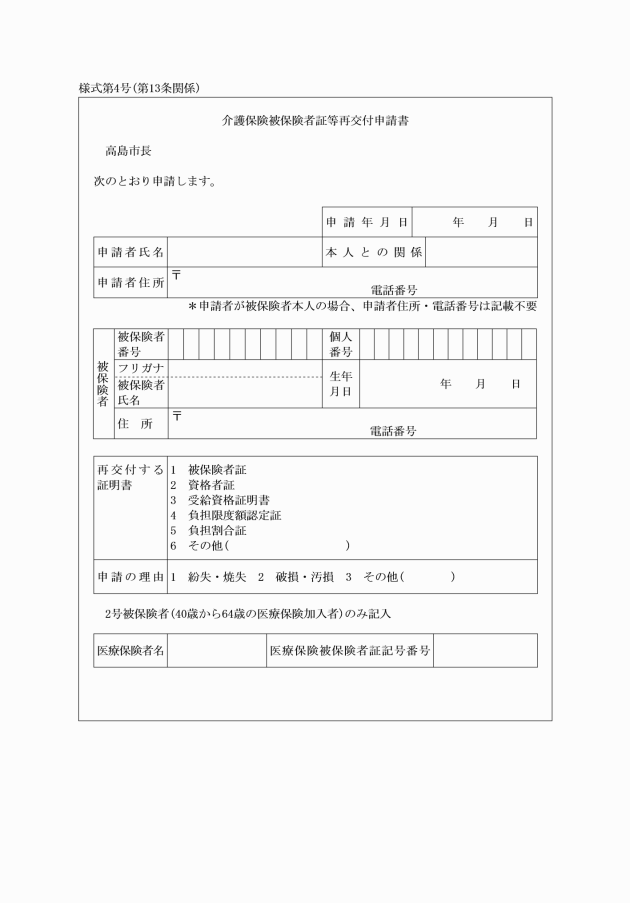

第13条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第4章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

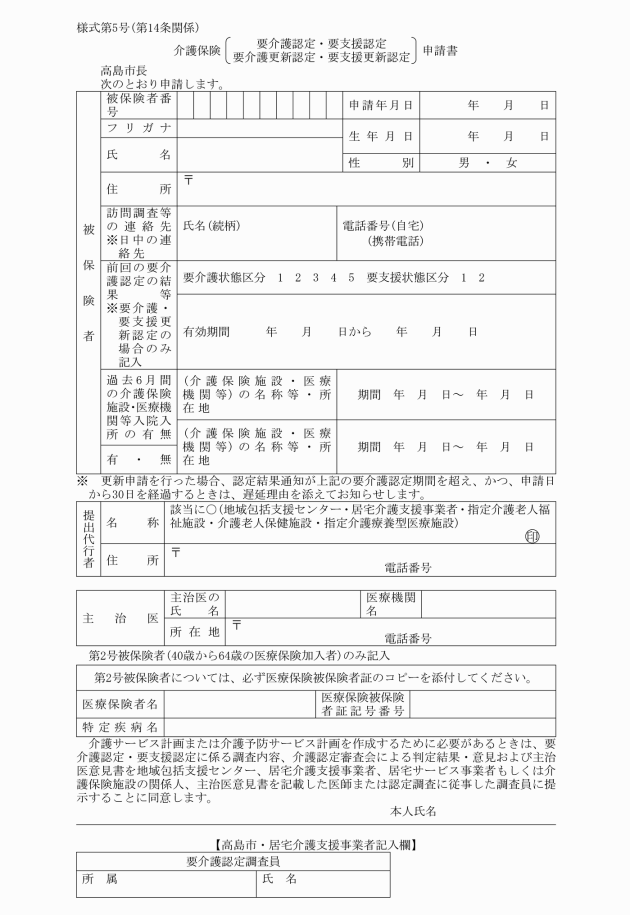

第14条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定または要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、要介護認定・要支援認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

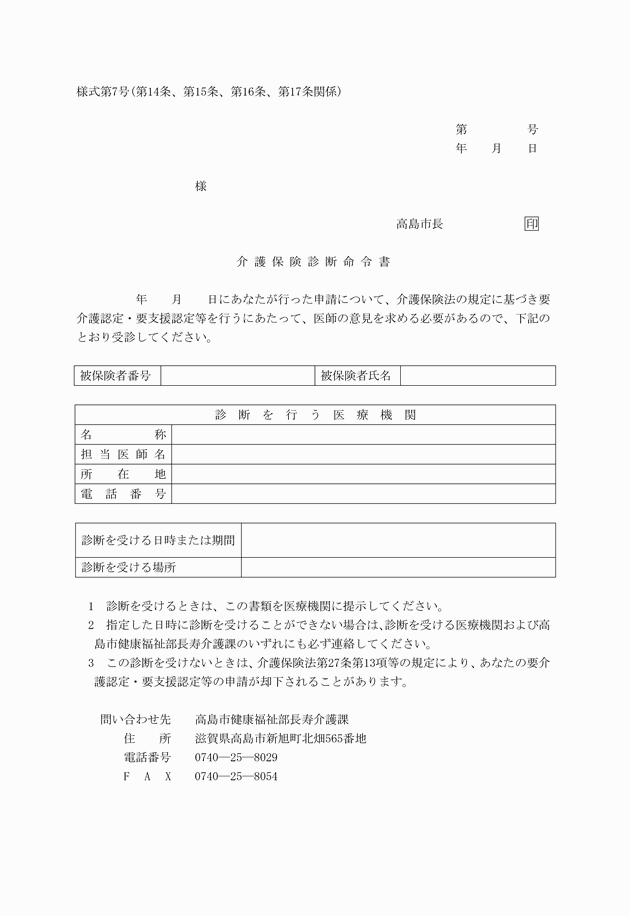

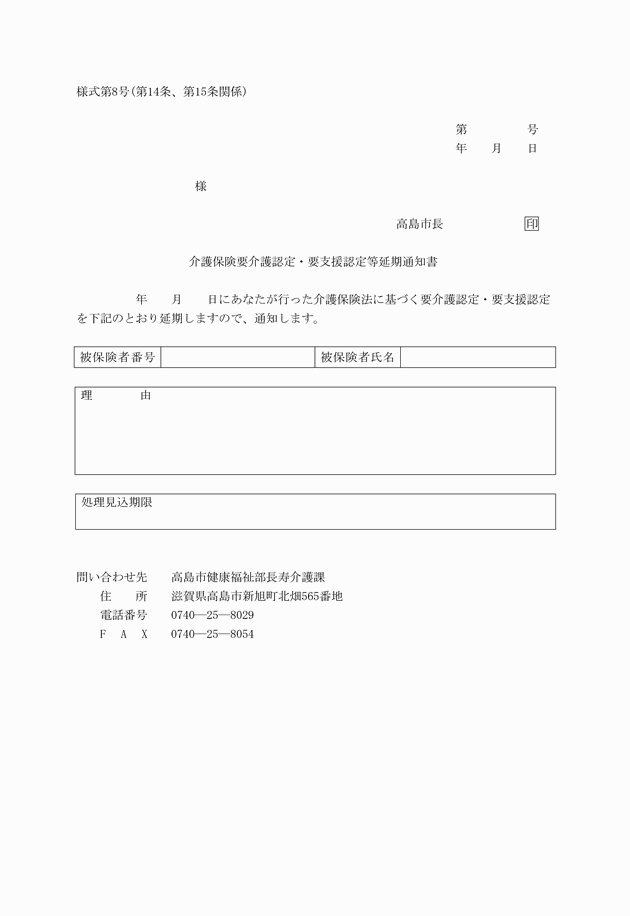

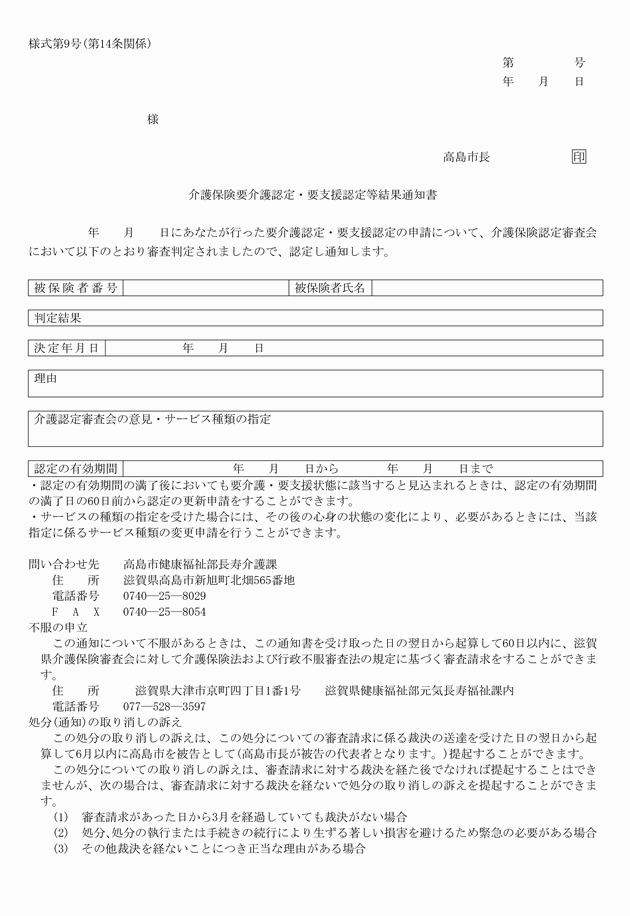

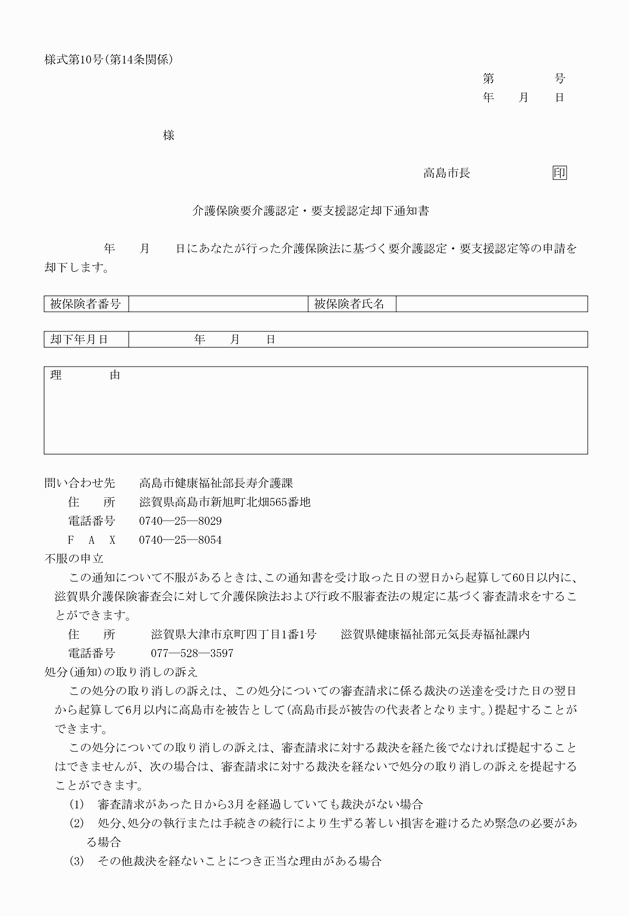

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分等の変更の申請等)

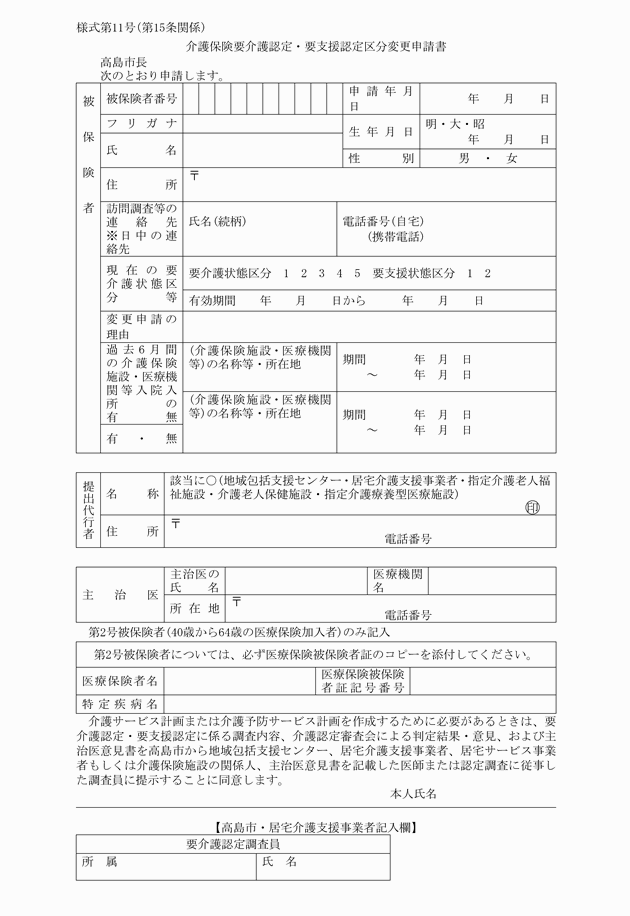

第15条 要介護認定を受けた被保険者および要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の申請または法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の申請を行うときは、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合、法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行う場合または法第33条の3第2項の規定により準用される法第32条第2項に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

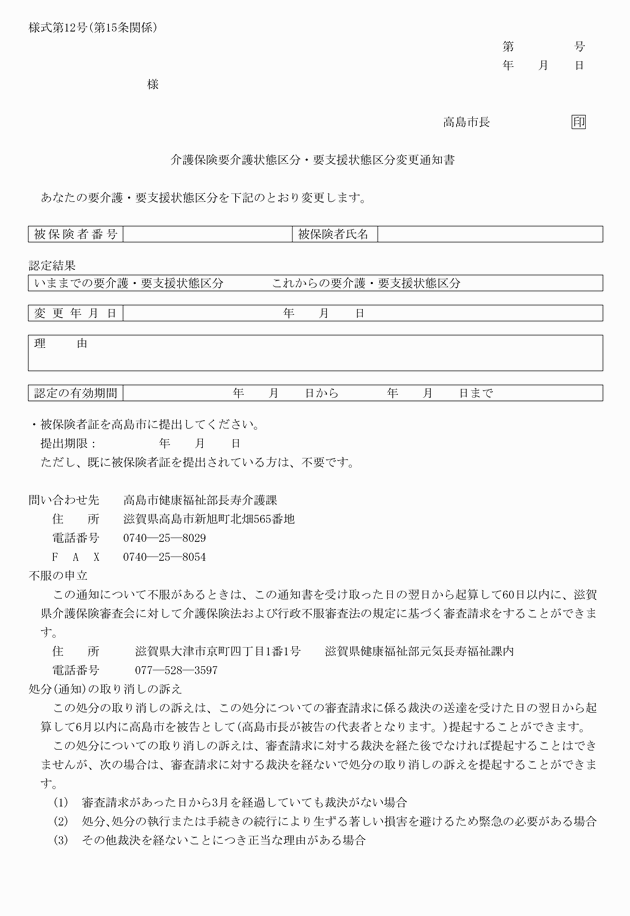

6 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定または法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定または要支援認定の取消し)

第16条 市長は、法第31条第1項または法第34条第1項の規定により要介護認定の取消しまたは要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書または法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

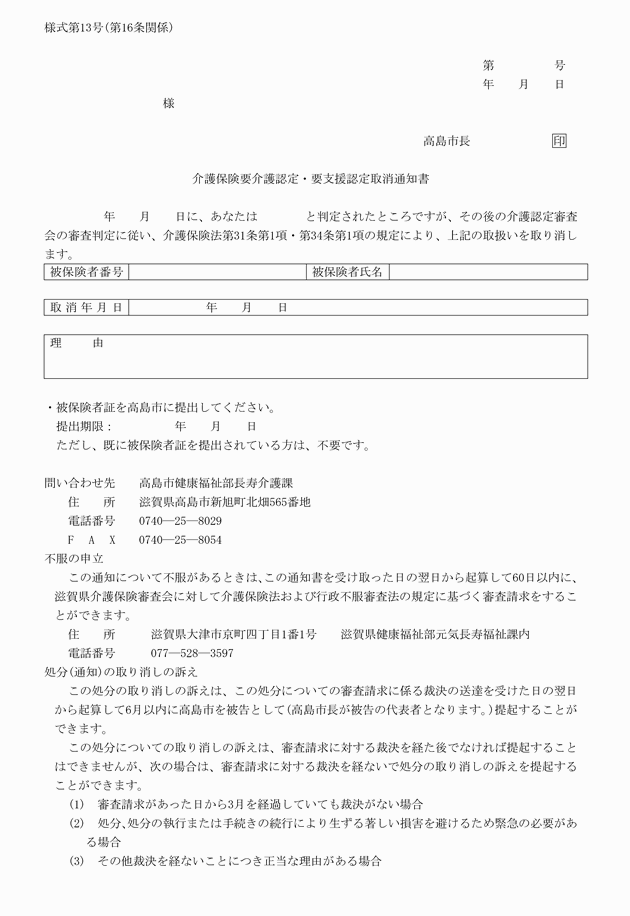

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号または法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

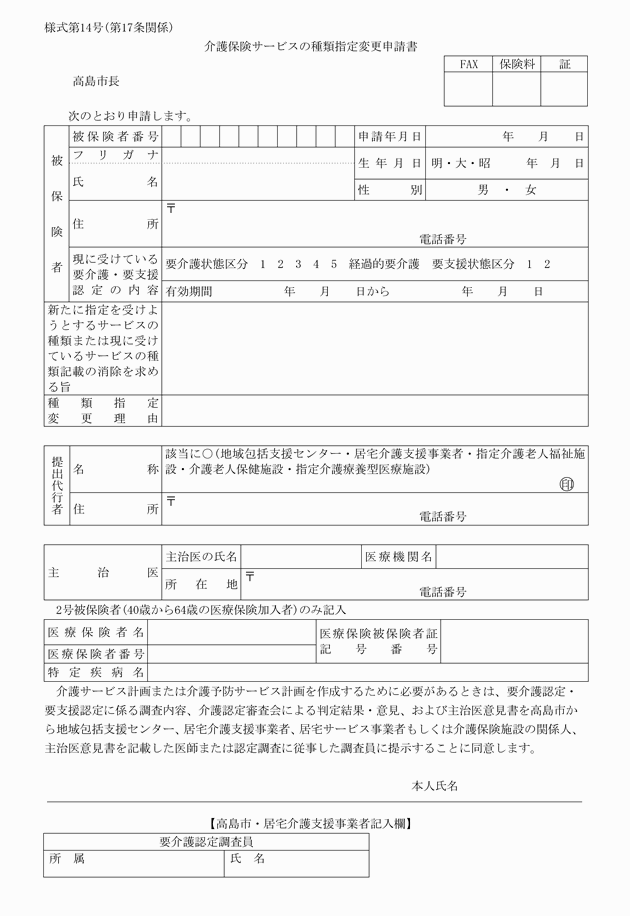

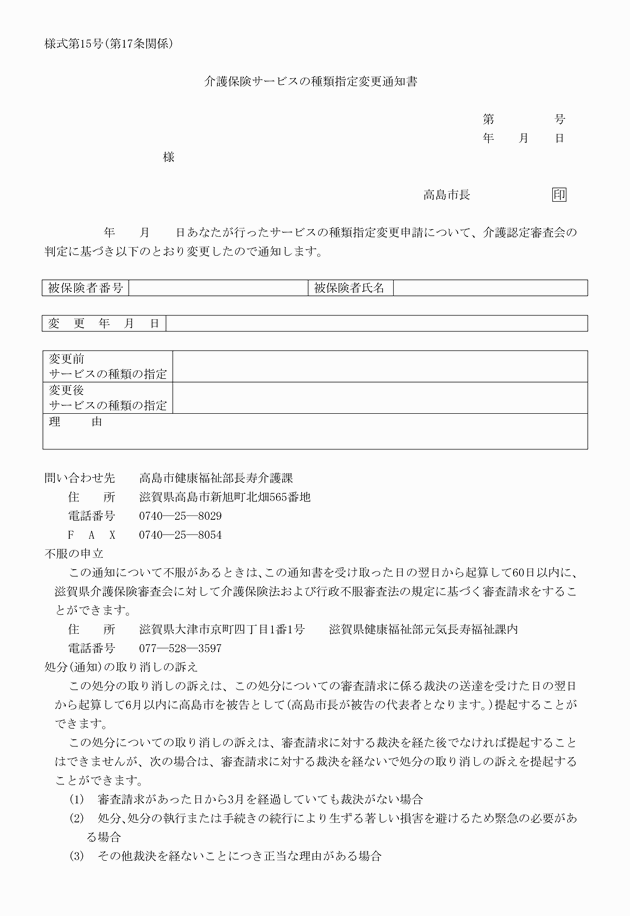

第17条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類を変更しようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるとき、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

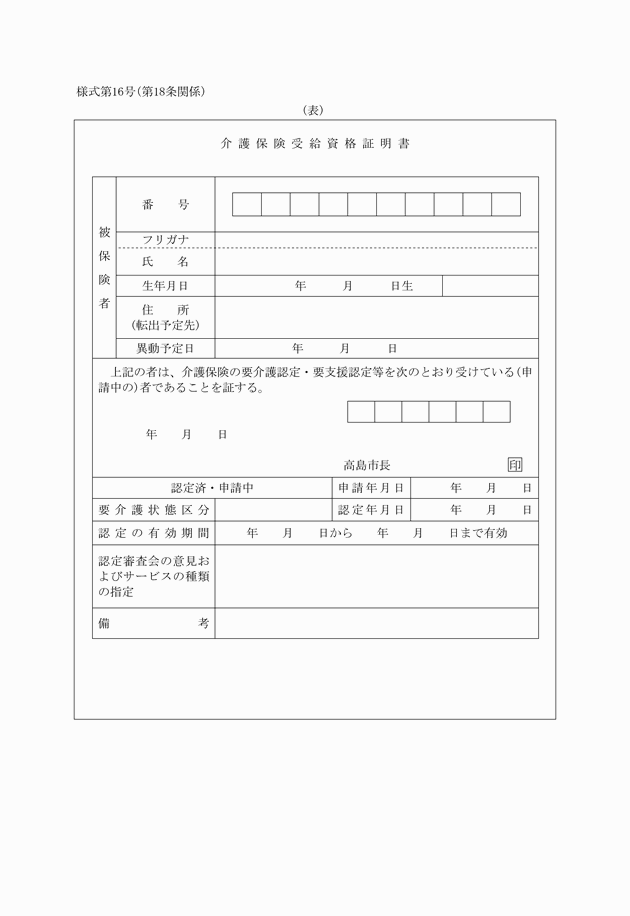

(受給資格証明書の交付)

第18条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出を行い、本市内に住所を有しなくなったと認めた場合(法第13条第1項本文に規定する者または同条第2項各号に掲げる者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者に交付するものとする。

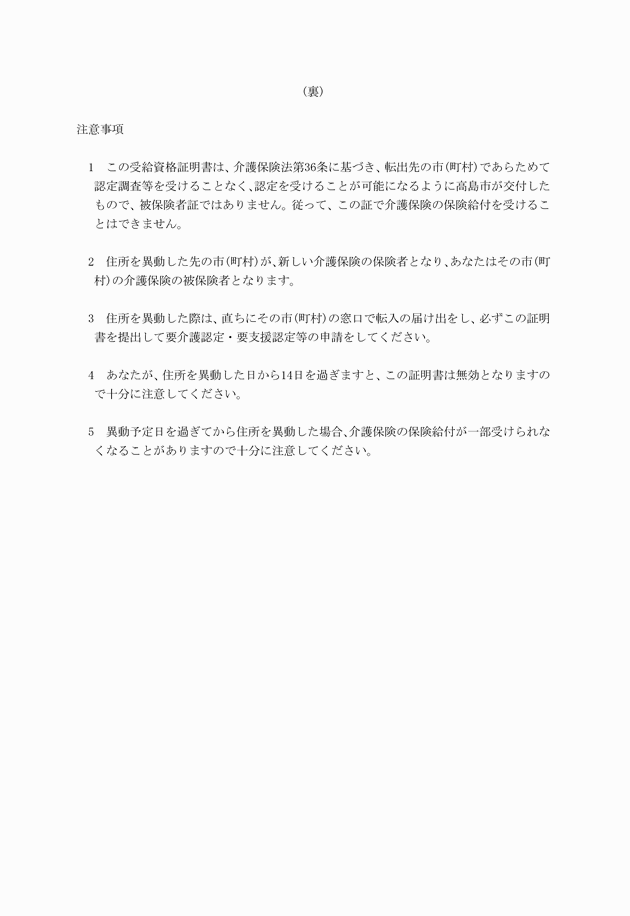

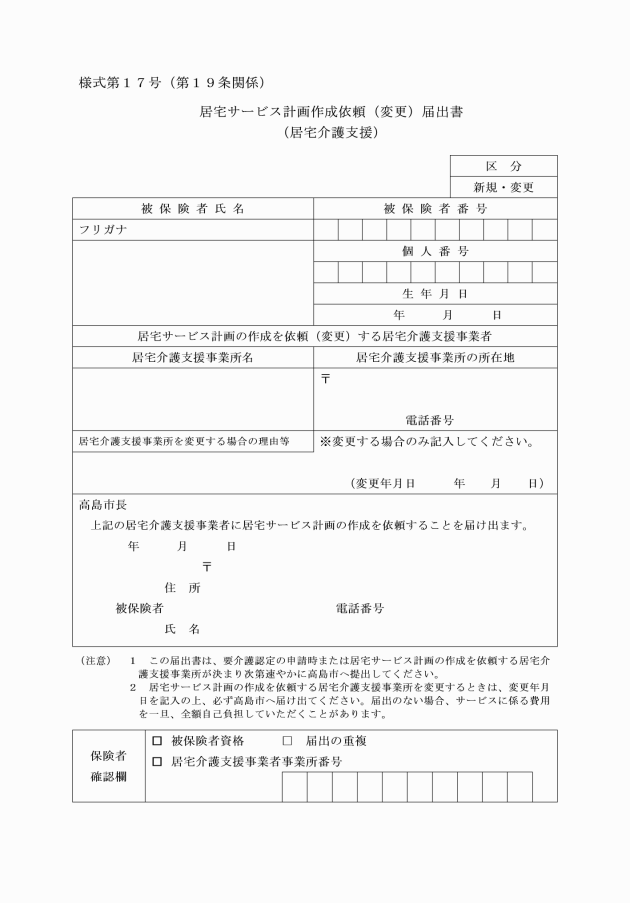

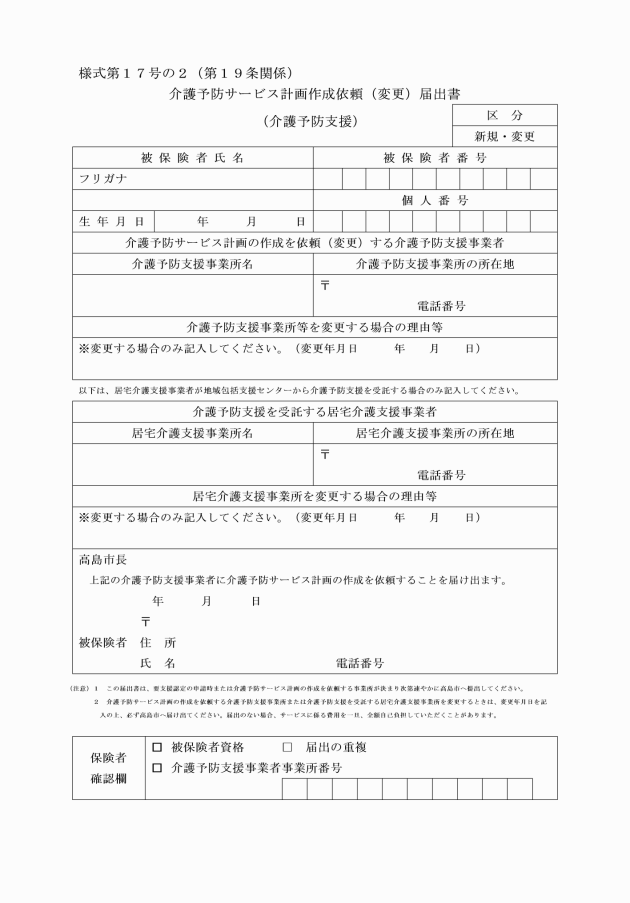

(指定居宅介護支援等の届出)

第19条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号の2)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 要介護被保険者または要支援被保険者が、法第42条の2第2項第3号に規定する小規模多機能型居宅介護(法第54条の2第2項第2号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号の3)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

第5章 利用者負担等

(利用者負担額の減額・免除)

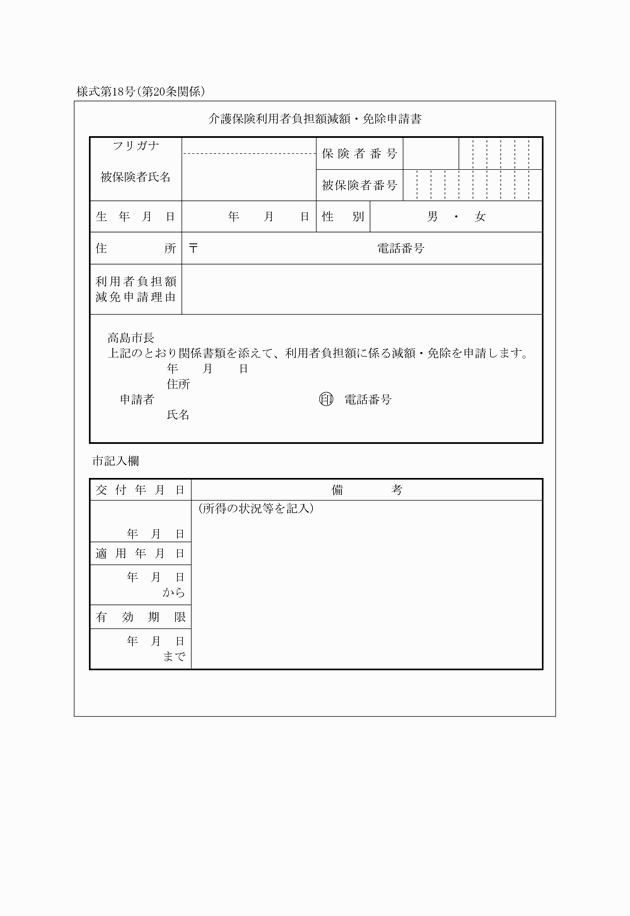

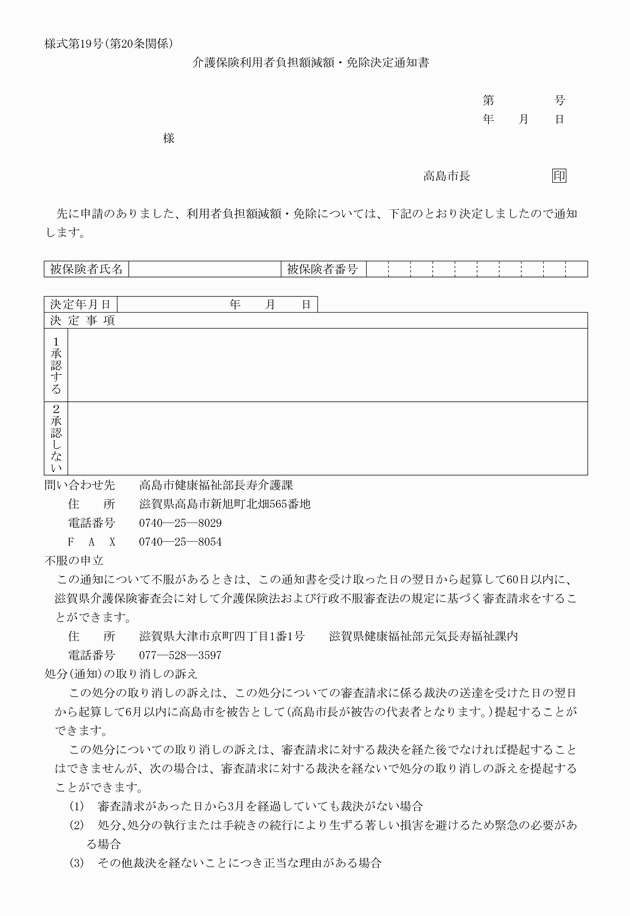

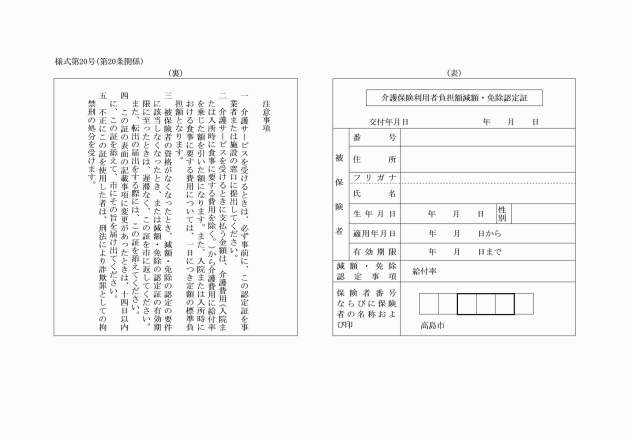

第20条 法第50条の規定による介護給付の割合または法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 介護給付割合等の変更は、省令第83条または省令第97条に規定する特別の事情に該当すると市長が認めた場合とする。

5 法第50条および法第60条の各項の規定に基づき市長が定める割合(以下この条において「割合」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第50条第1項および法第60条第1項の割合 100分の97

(2) 法第50条第2項および法第60条第2項の割合 100分の94

(3) 法第50条第3項および法第60条第3項の割合 100分の91

6 前3項による介護給付割合等の変更は、申請書の提出のあった日の属する月の翌月から適用する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用する。

7 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出のあった日の属する年度内で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除)

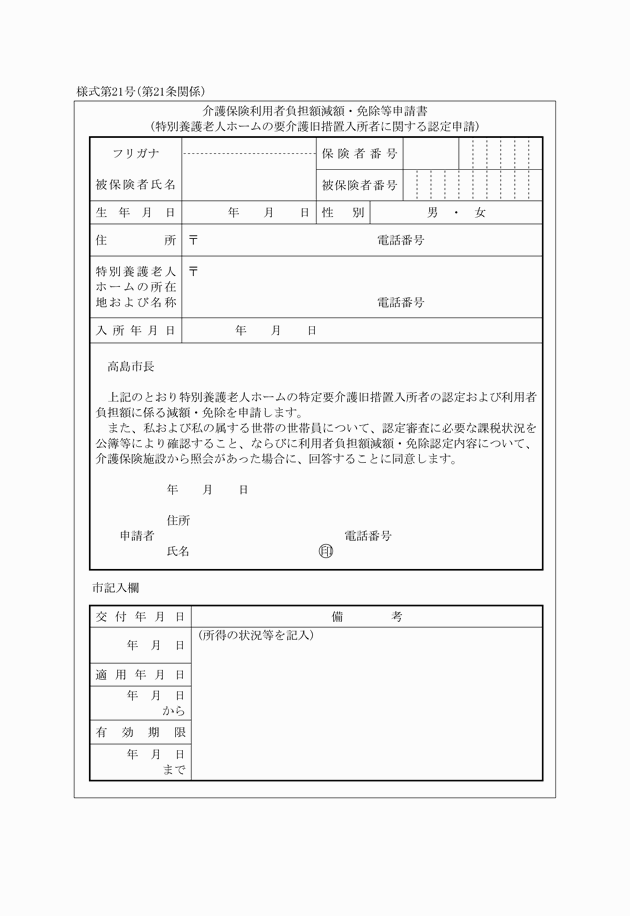

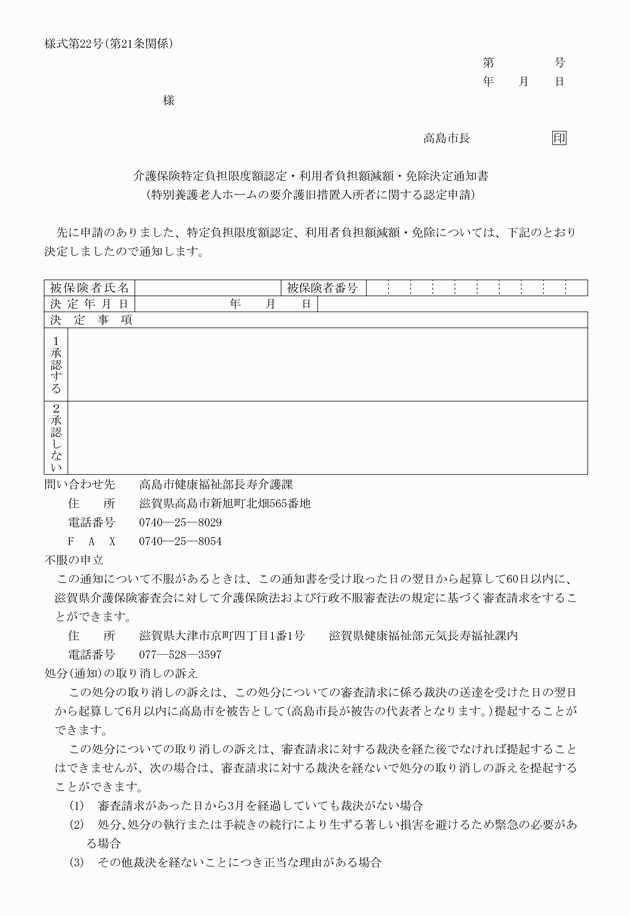

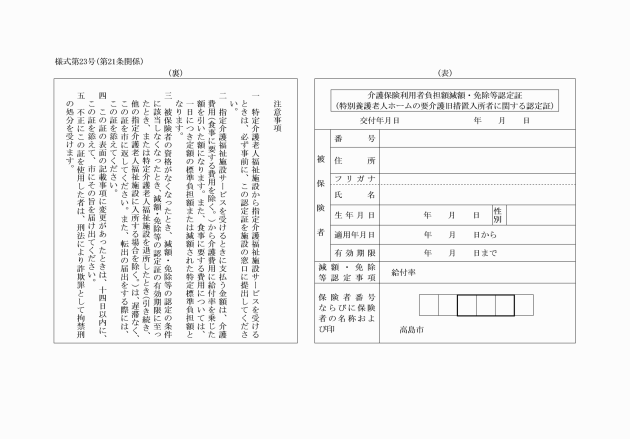

第21条 施行法第13条第3項の規定により同条第1項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

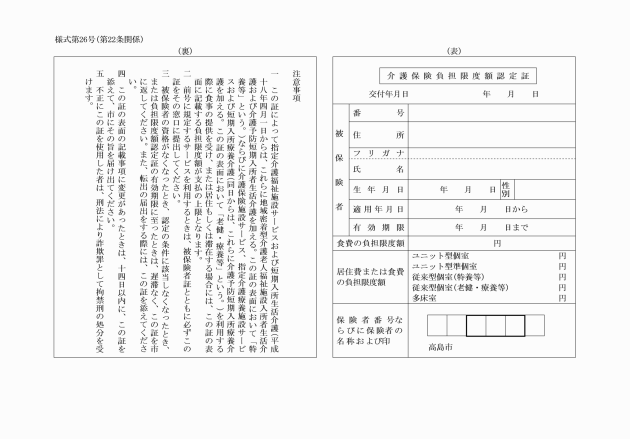

(負担限度額の認定)

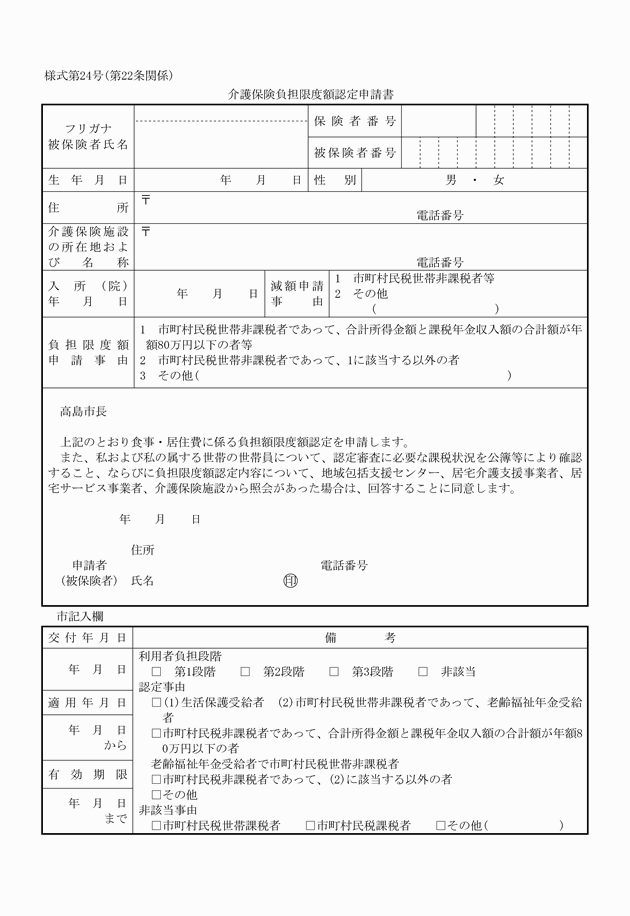

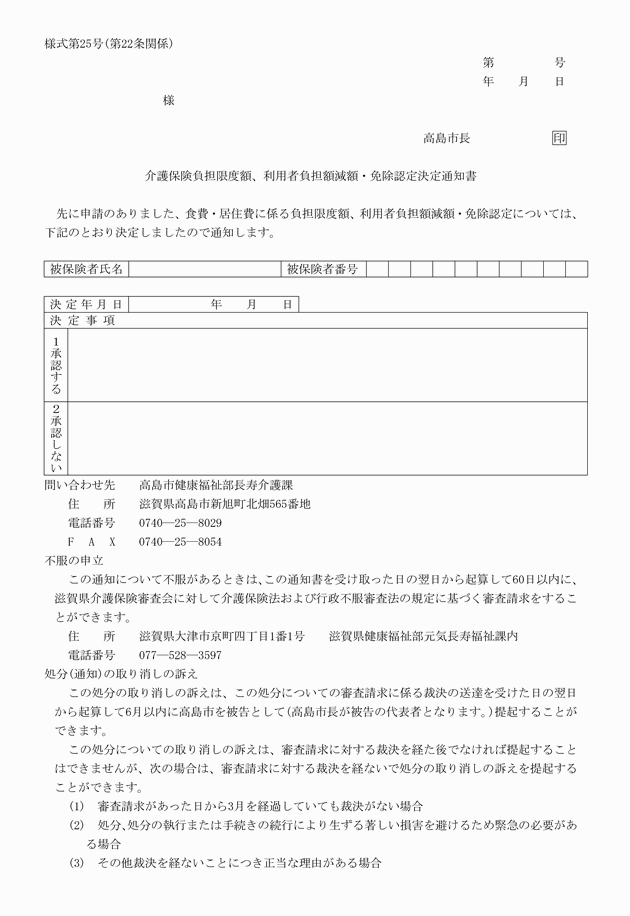

第22条 省令第83条の6に規定する介護保険負担限度額認定を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(特定負担限度額の認定)

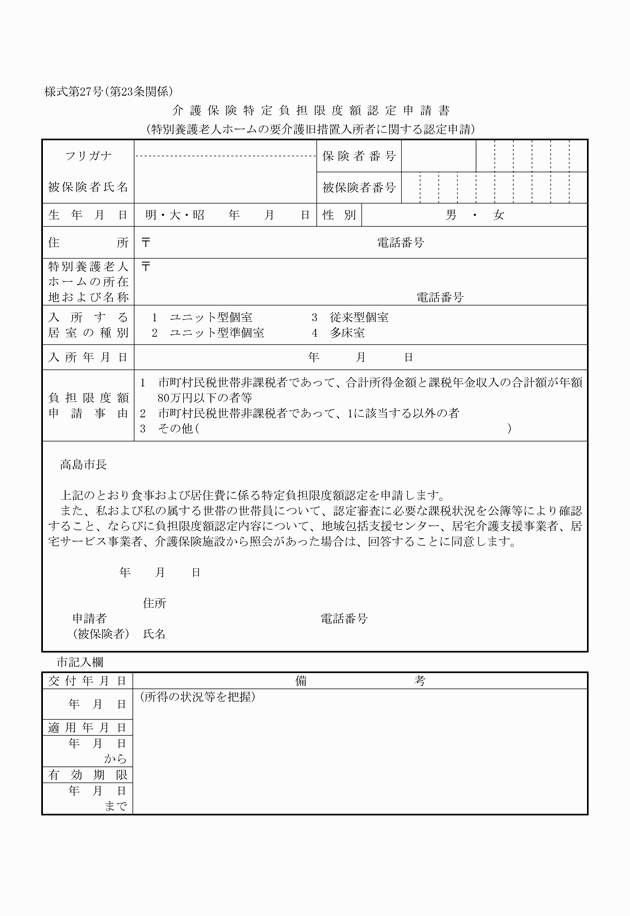

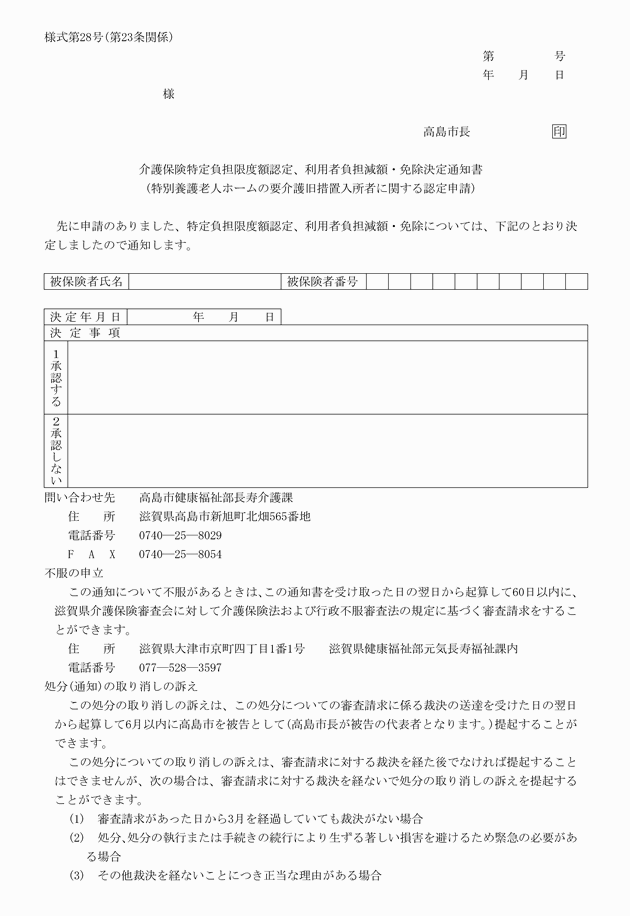

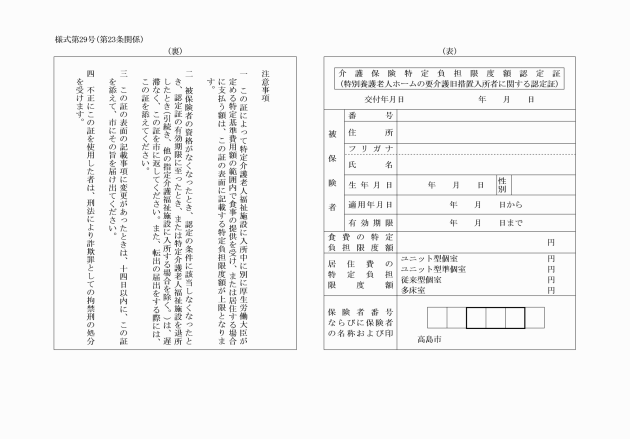

第23条 省令第172条の2の規定により介護保険特定負担限度額の認定を受けようとする要介護被保険者とみなされた旧措置入所者および要介護被保険者である旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

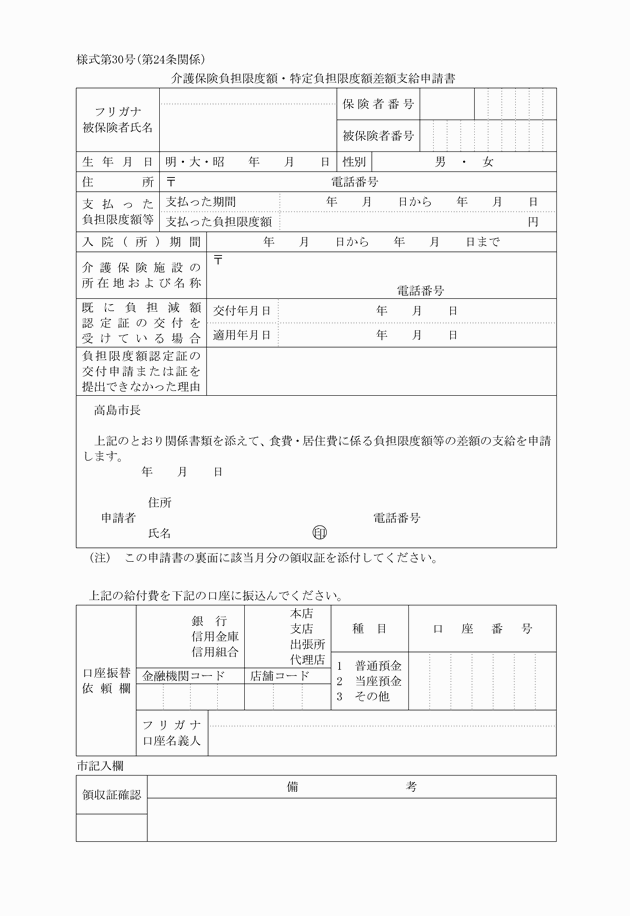

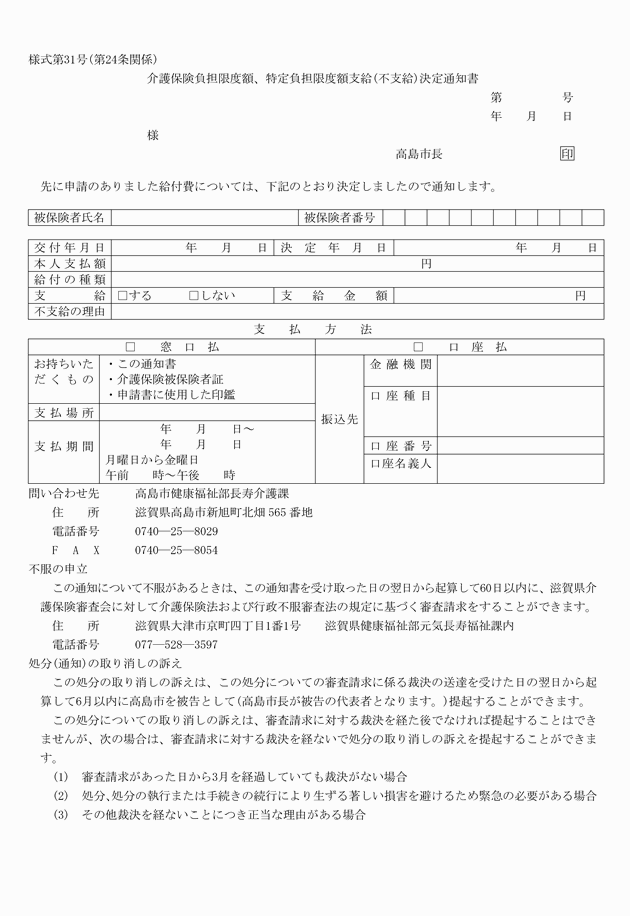

(負担限度額または特定負担限度額の特例)

第24条 省令第83条の8または省令第172条の2の規定により準用する介護保険負担限度額および介護保険特定負担限度額に関する特例(以下「負担限度額等の特例」という。)を受けようとする要介護被保険者等または要介護被保険者である旧措置入所者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第30号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)

第25条 第20条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証または介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者は、法第8条第1項に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該介護保険サービス事業者または介護保険施設に提示しなければならない。

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の取消し)

第26条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該認定証等を返還させるものとする。

第6章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の支給)

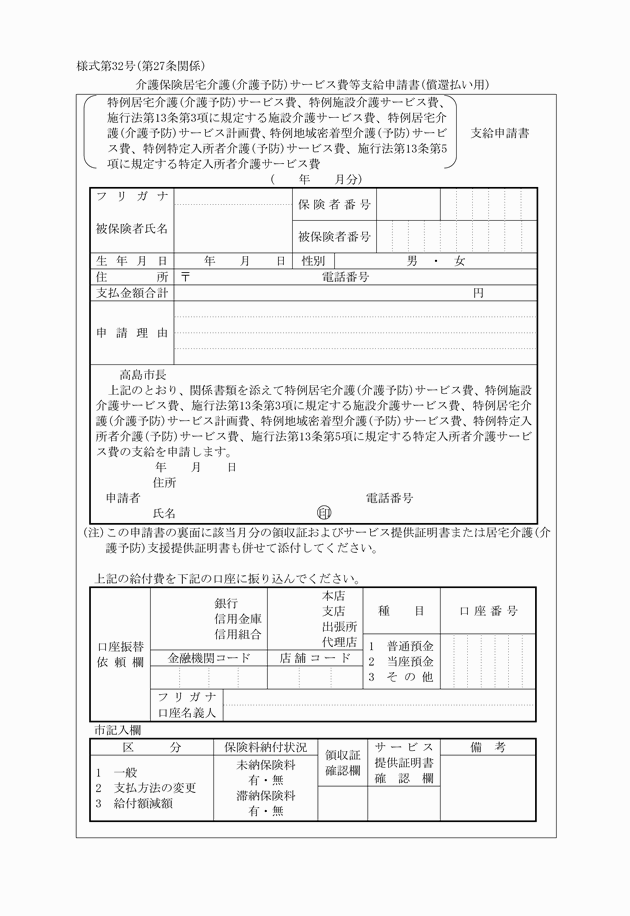

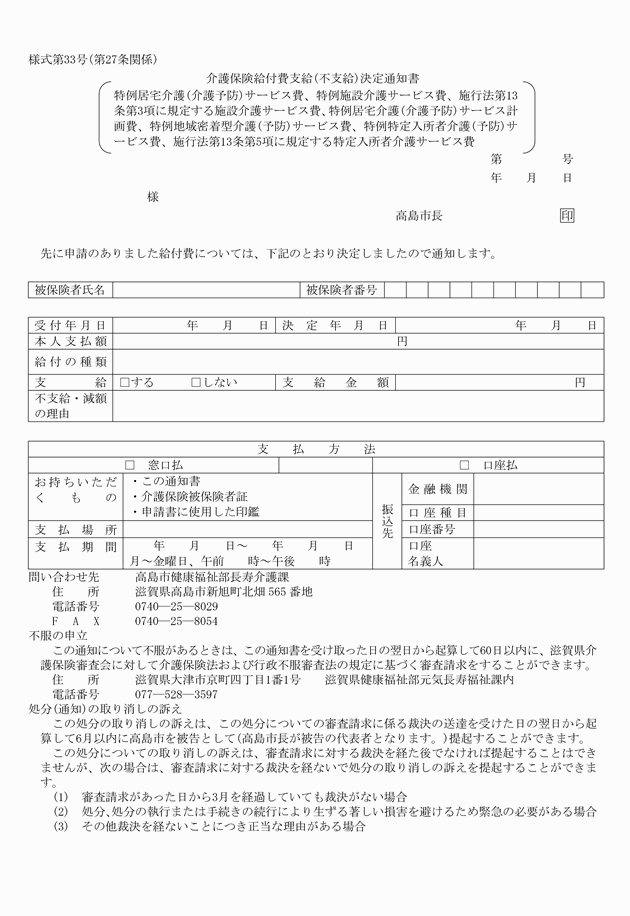

第27条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第32号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の額

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の2第2項に規定する介護予防サービス費の額

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費

(4) 特例施設介護サービス費

法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額

(5) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の2第2項に定める特定入所者介護サービス費の額

(6) 特例介護予防サービス費

法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額

(7) 特例地域密着型介護サービス費

法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費の額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の2第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費

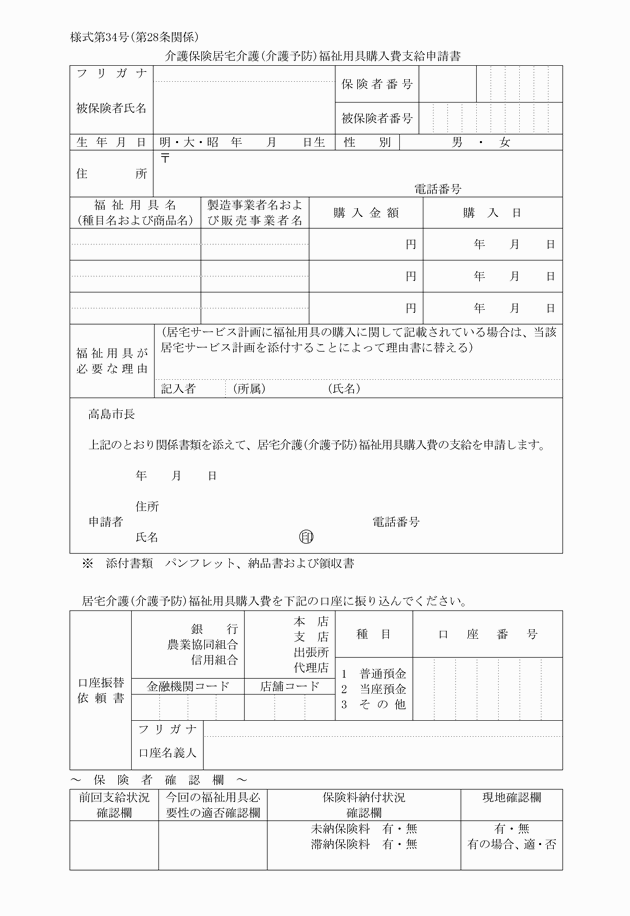

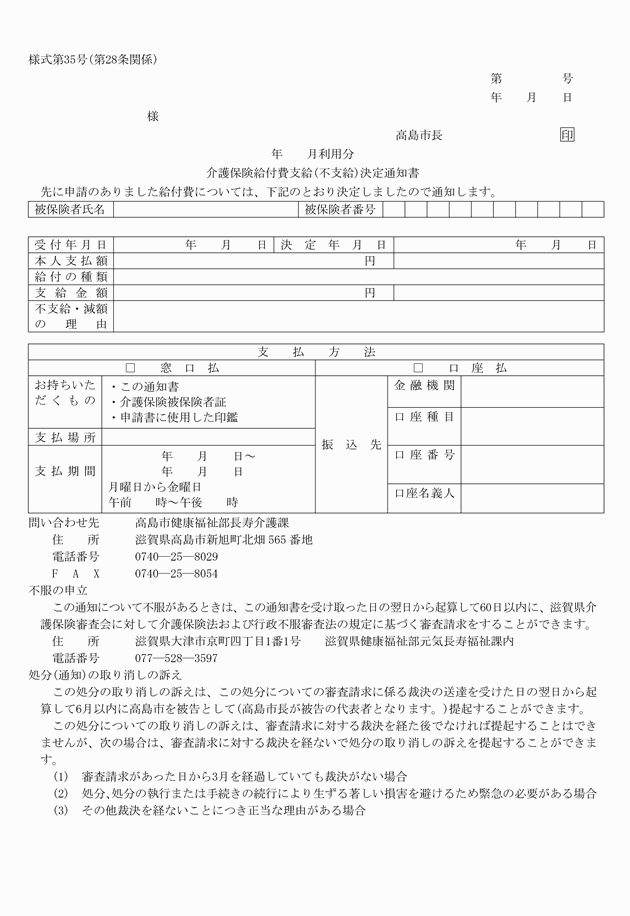

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第28条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第34号)にサービスに要した費用に関する書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

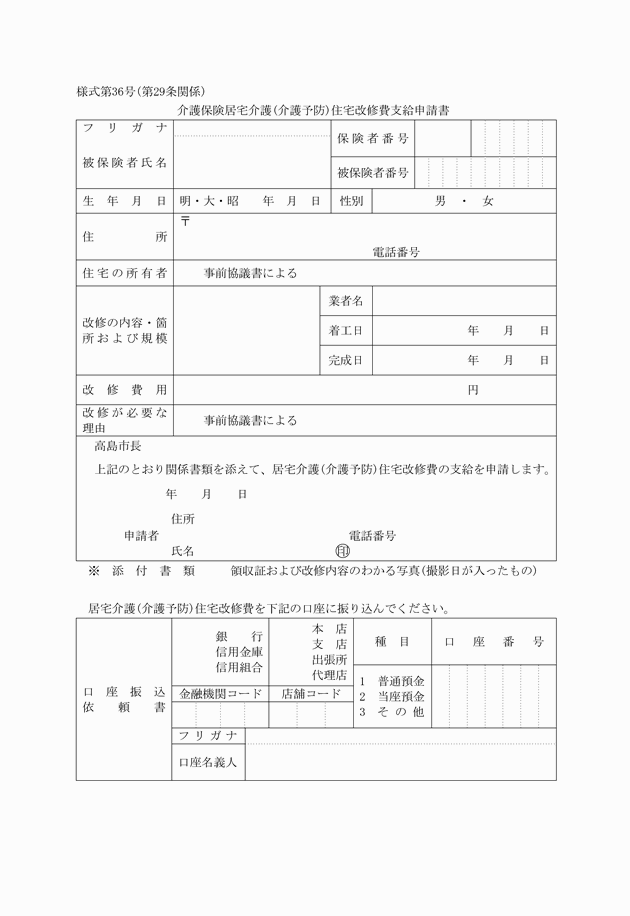

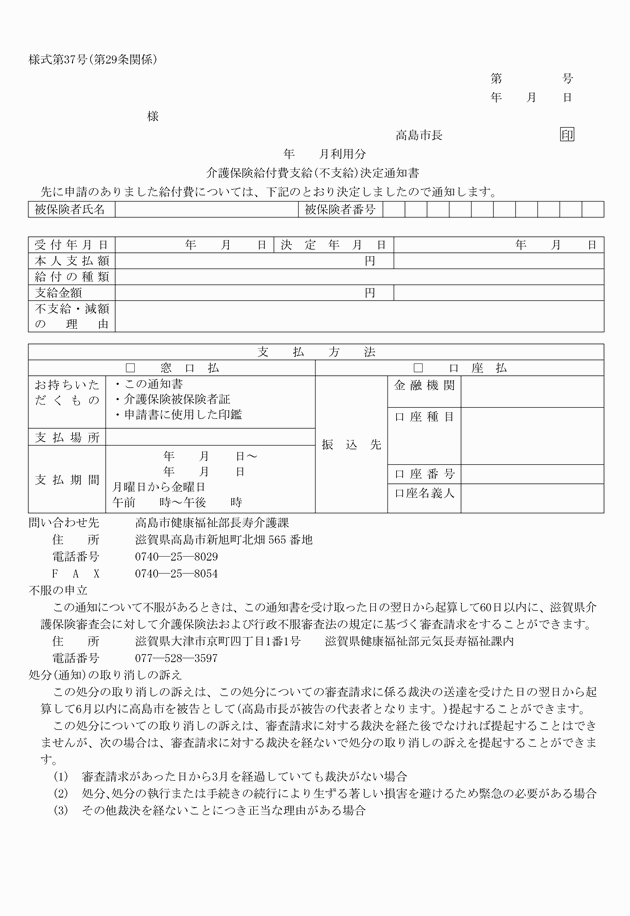

(居宅介護住宅改修費の支給)

第29条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第36号)にサービスに要した費用に関する書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給)

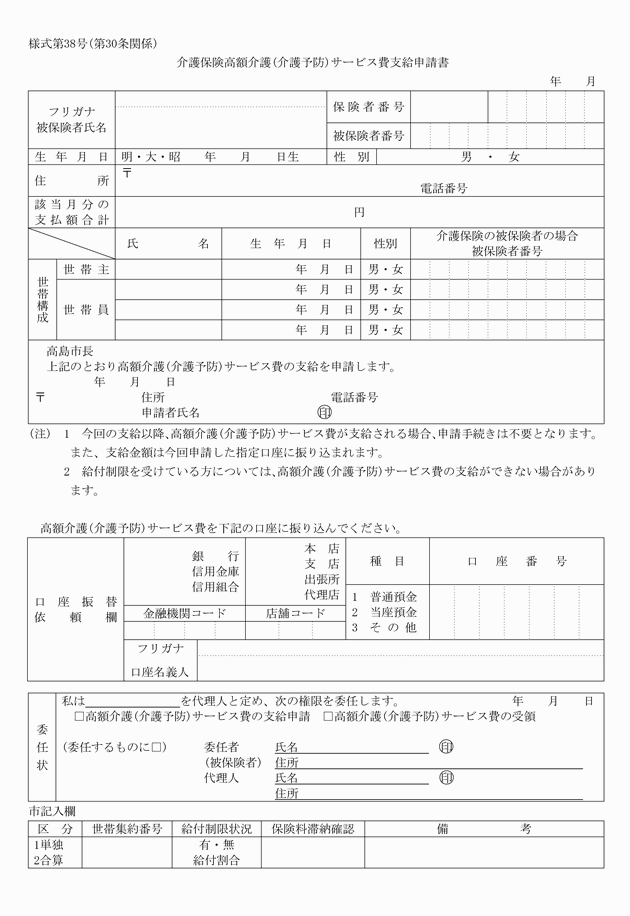

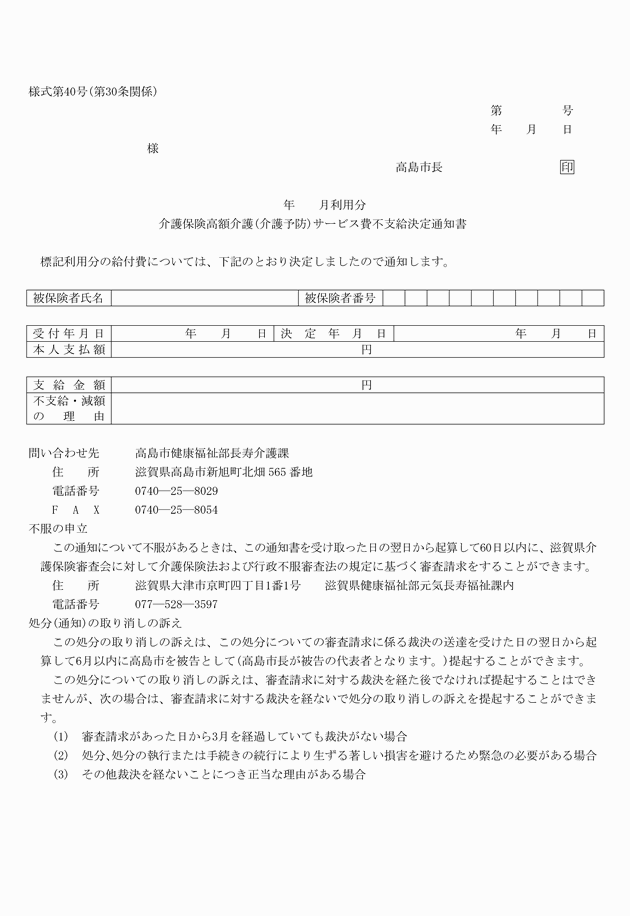

第30条 法第51条に規定する高額介護サービス費または法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

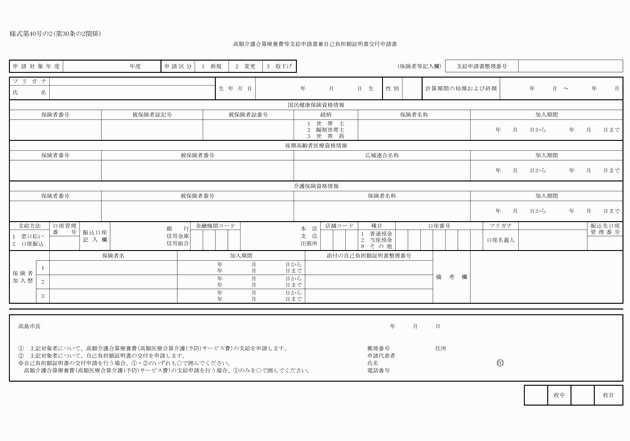

第30条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費または法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、あらかじめ高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第40号の2)を市長に提出し、その介護保険に係る自己負担額の証明書の交付を受けなければならない。

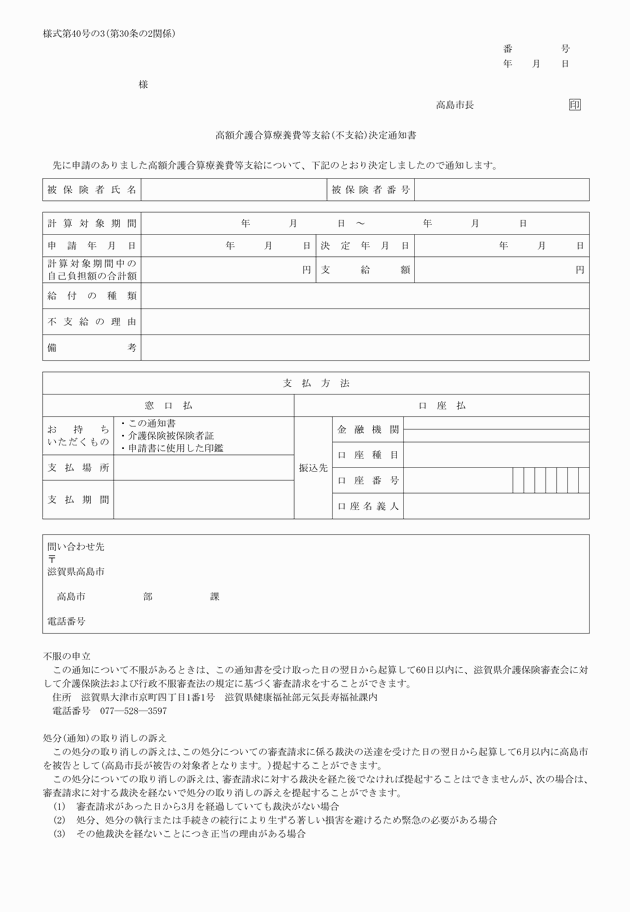

2 市長は、高額医療合算介護サービス費等について、医療保険者から介護保険に係る算定額の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第40号の3)により、その申請者に通知するものとする。

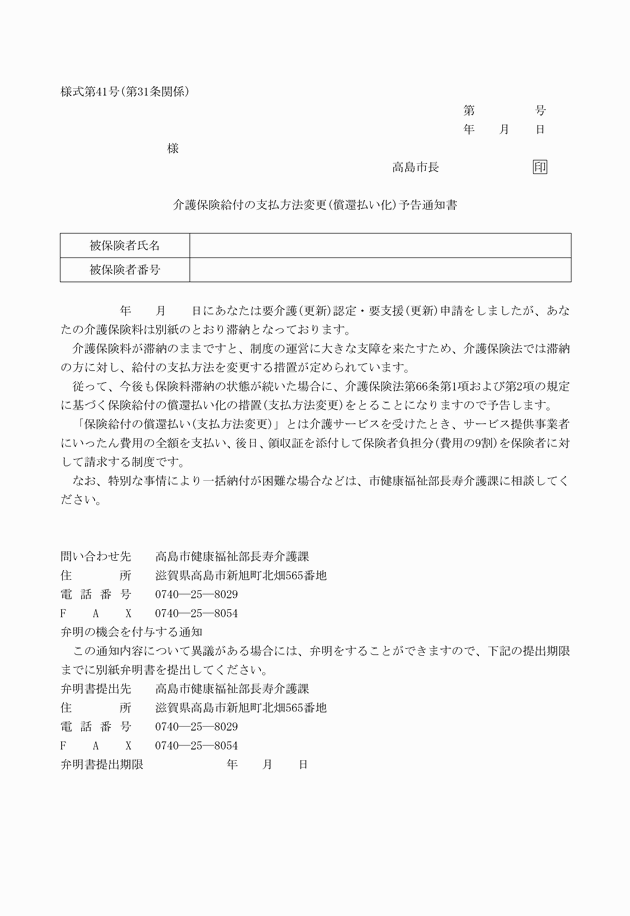

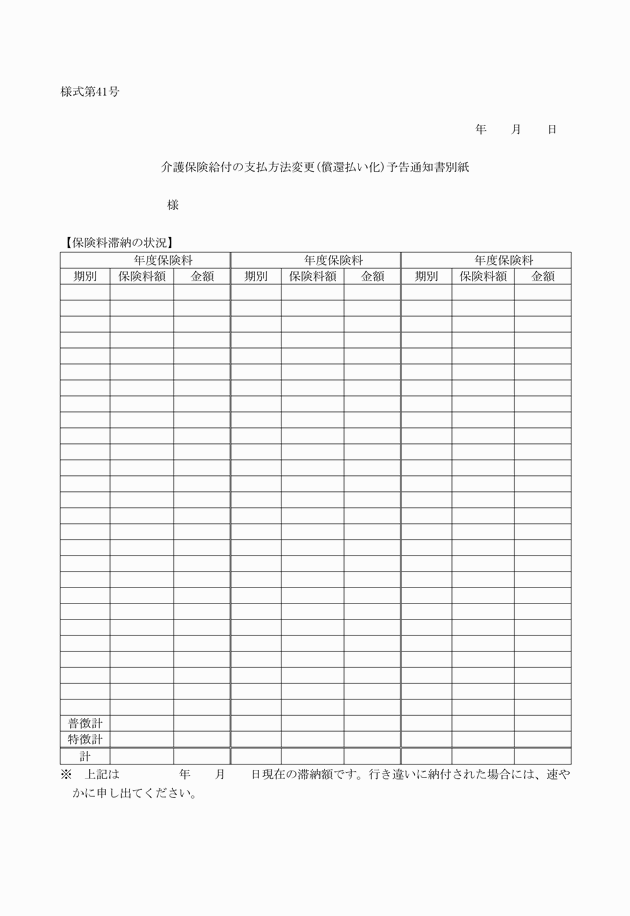

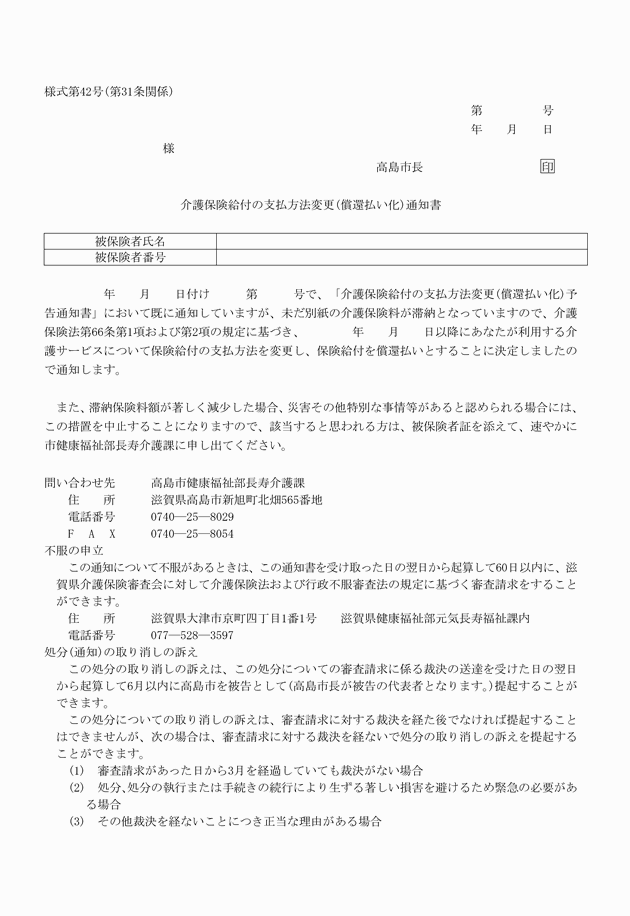

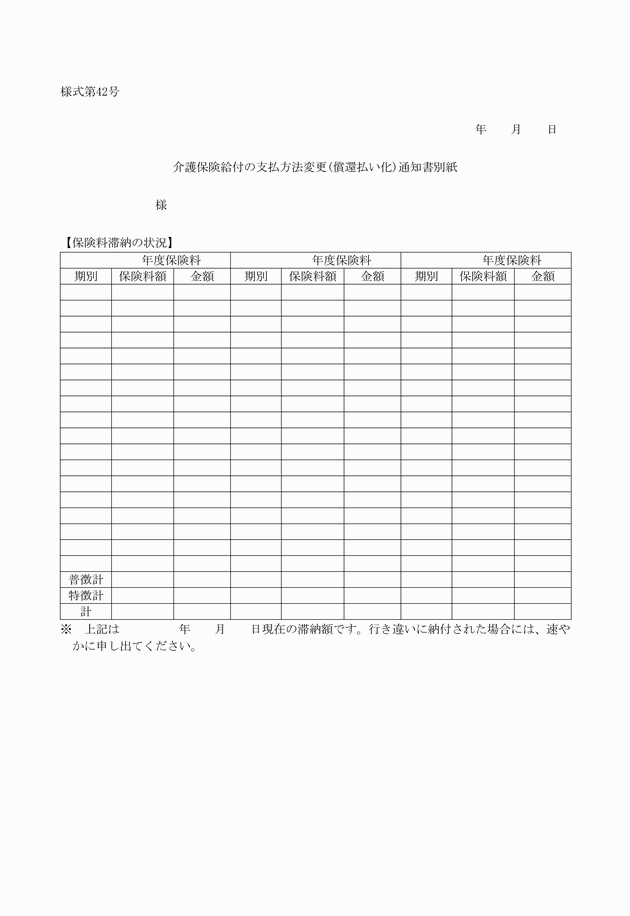

2 市長は、前項の支払方法変更の記載を決定した場合には、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

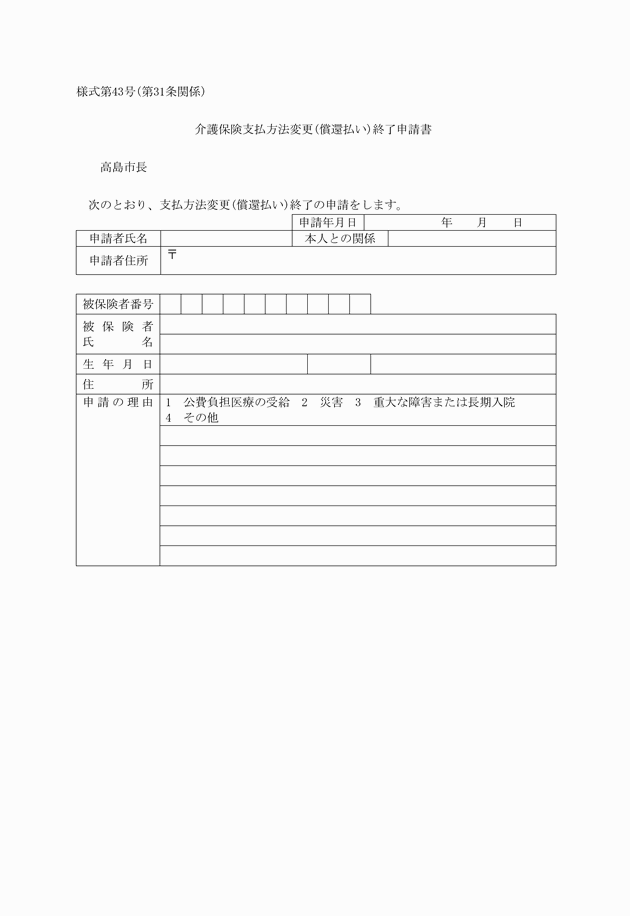

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに必要な審査を行い、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

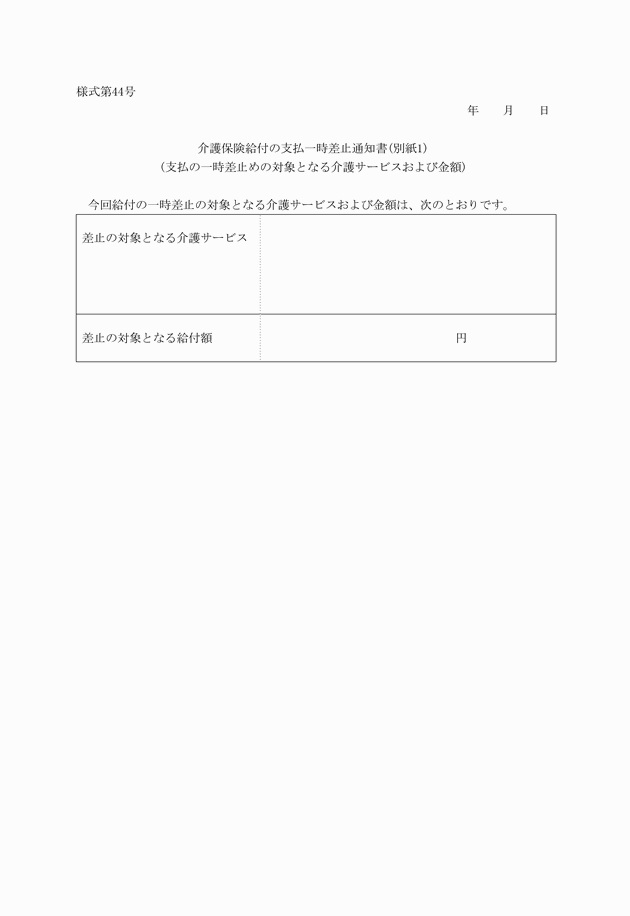

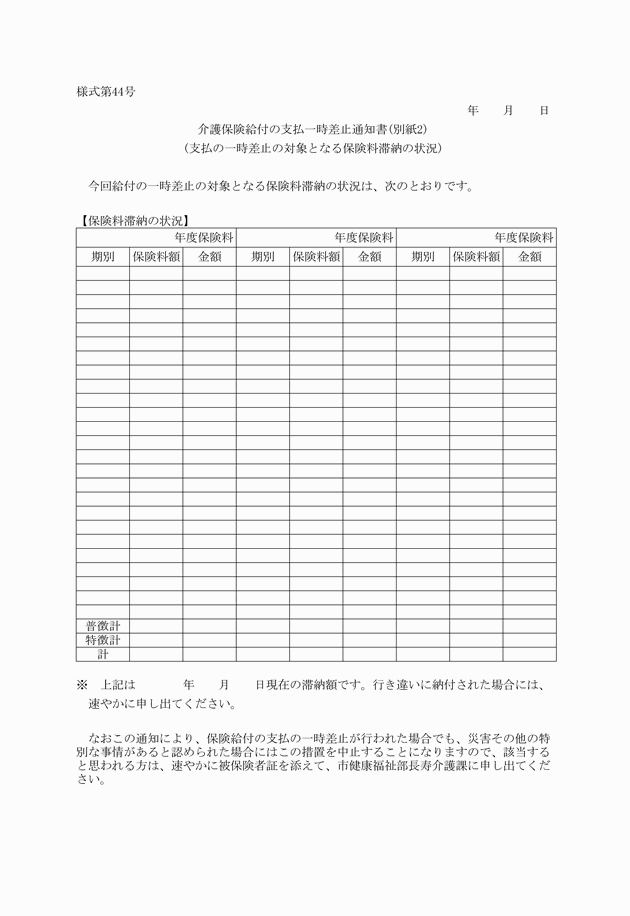

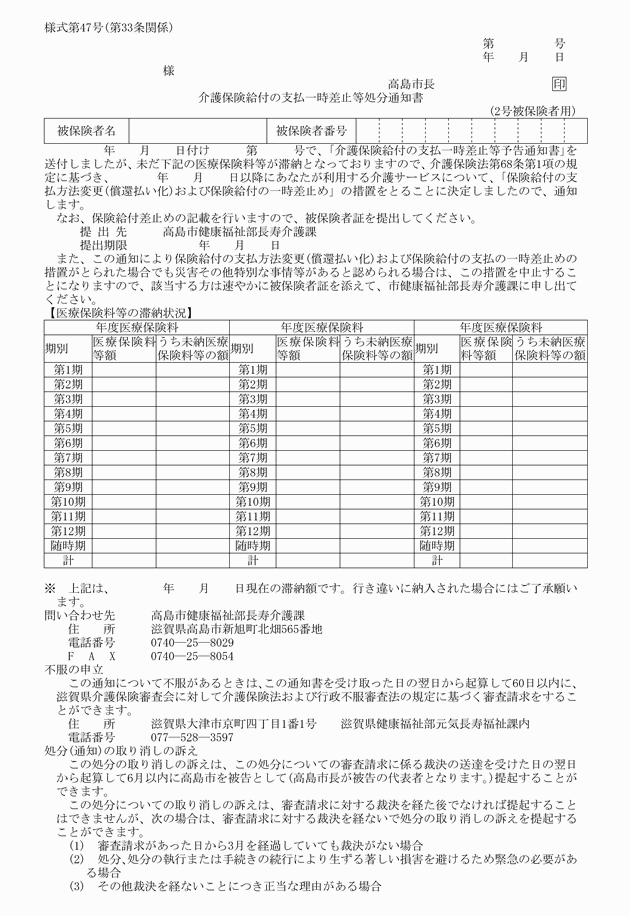

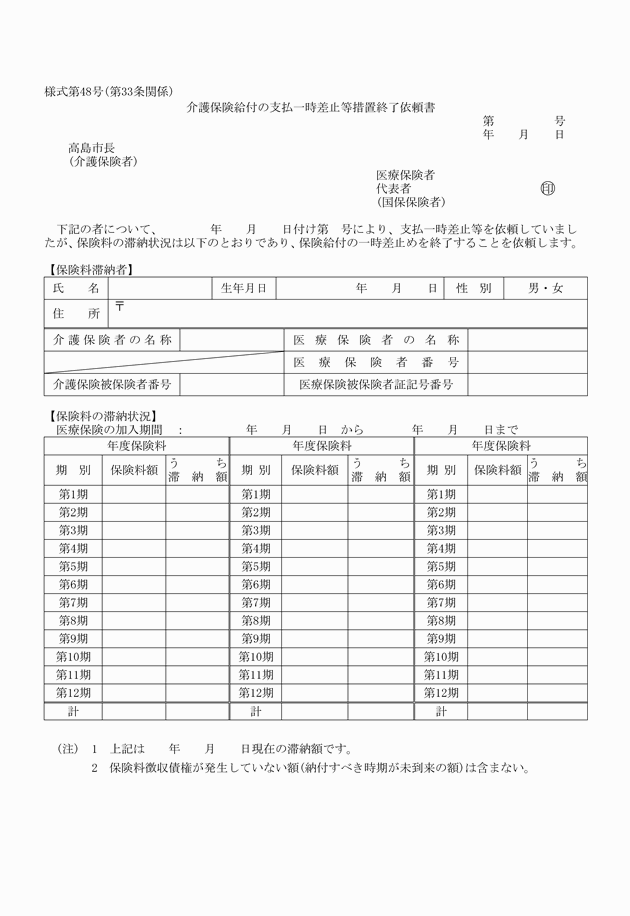

第32条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項および第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

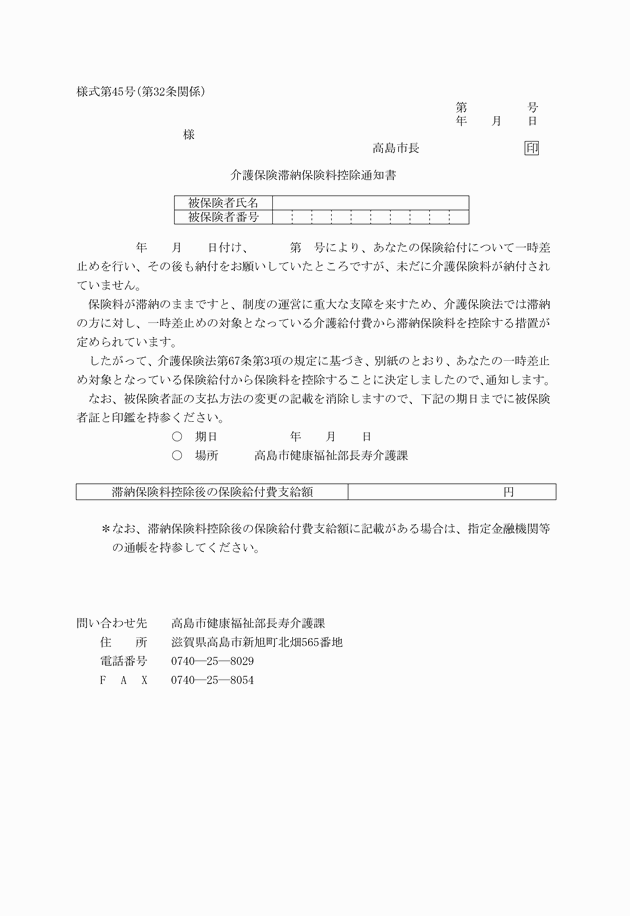

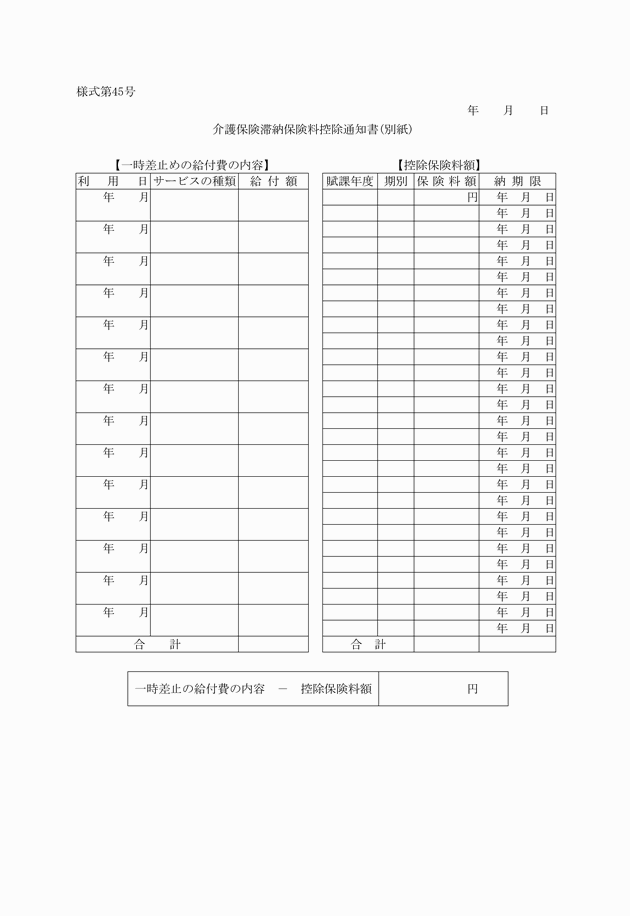

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

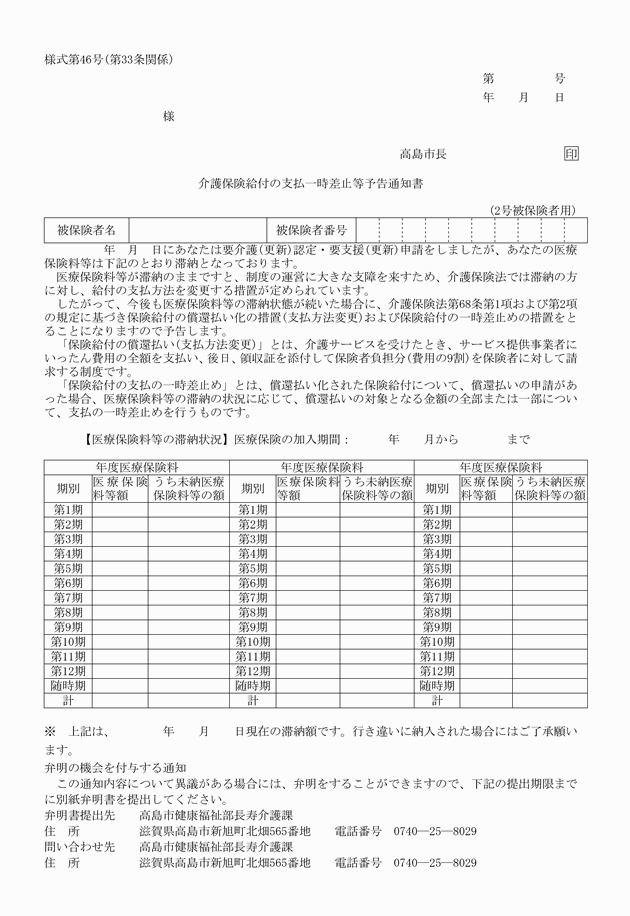

第33条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めた場合は、介護保険要介護認定等申請受理通知書により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。

3 市長は、保険給付差止めの記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

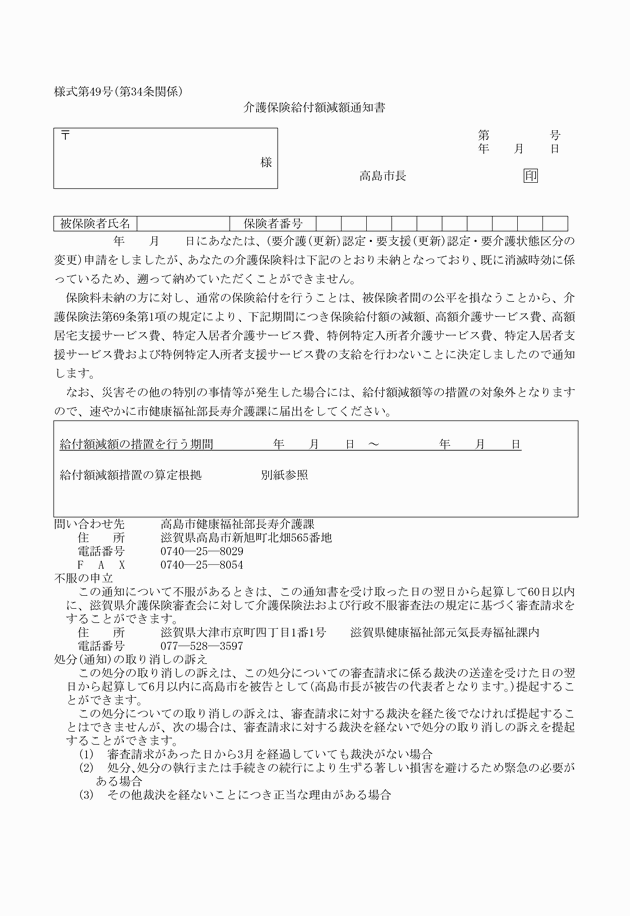

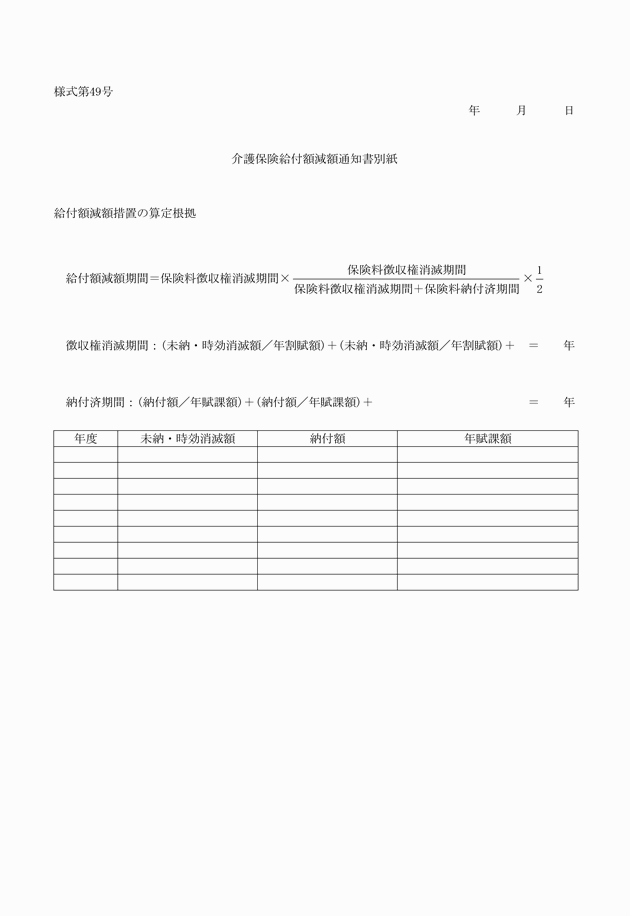

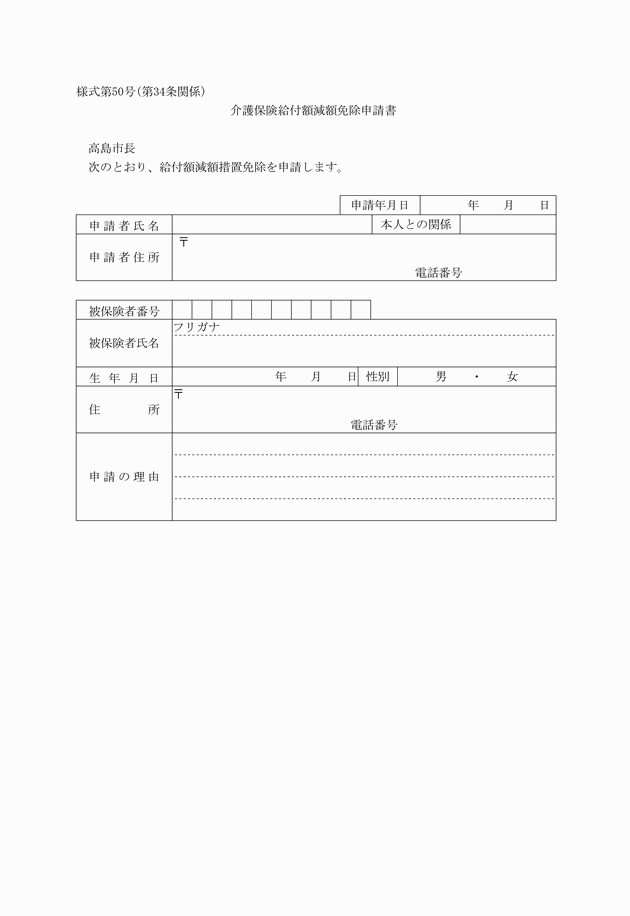

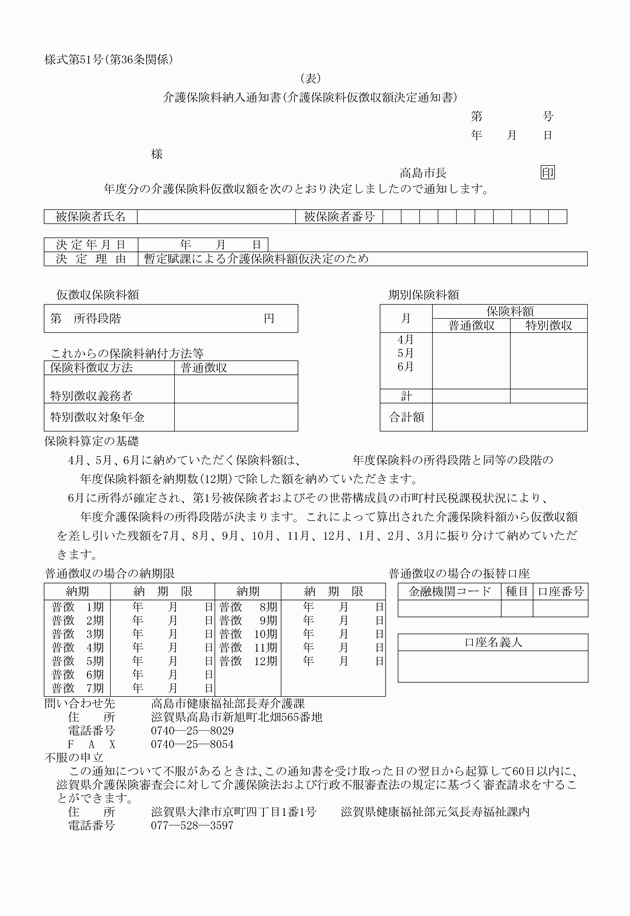

第34条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、令第33条および第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

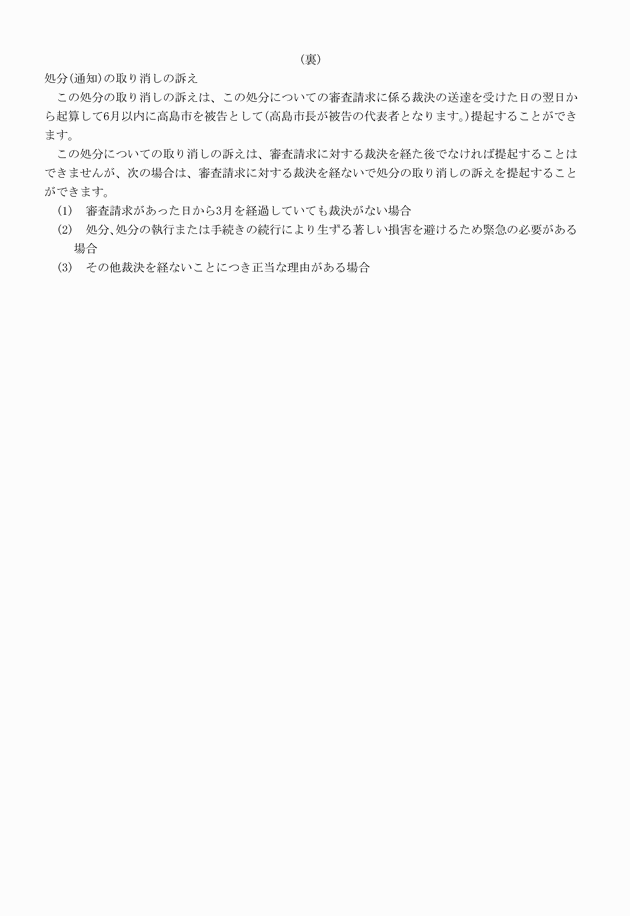

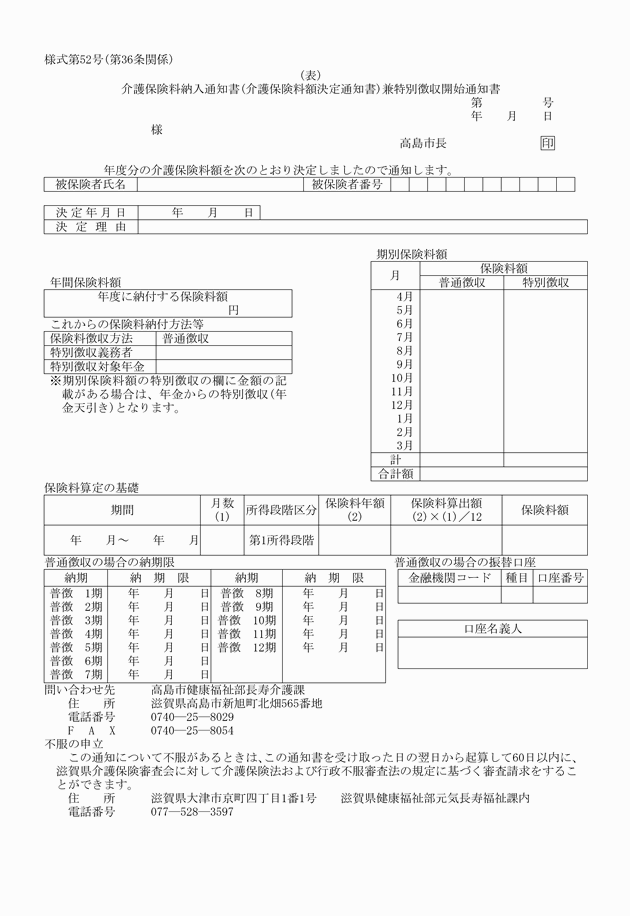

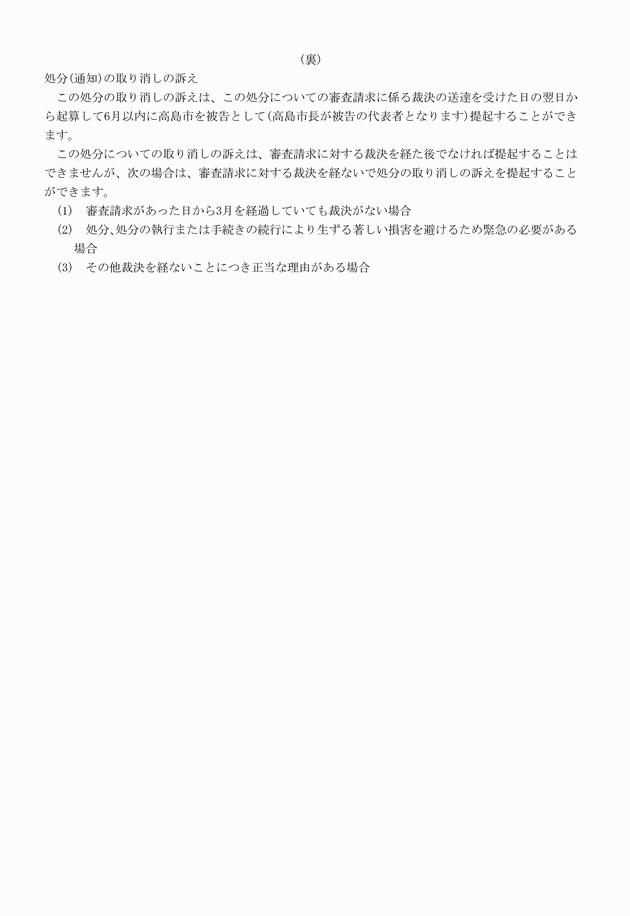

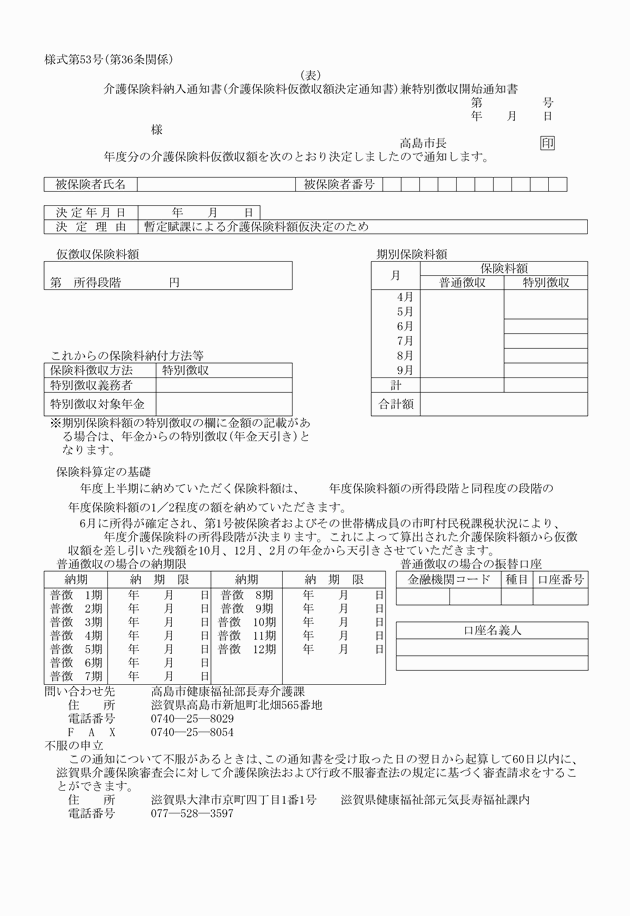

第7章 保険料

(徴収に係る権限の委任)

第35条 市長は、次に掲げる事務に従事する職員に徴収の権限を委任する。

(1) 保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。

(2) 保険料に係る徴収金の滞納者に係る捜索または財産の差押えに関すること。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第37条 保険料の納付義務者は、介護保険料納付書により、保険料を高島市役所、高島市指定金融機関、高島市指定代理金融機関または高島市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納付義務者が保険料を口座振替または自動払込により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を高島市市税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)により市長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

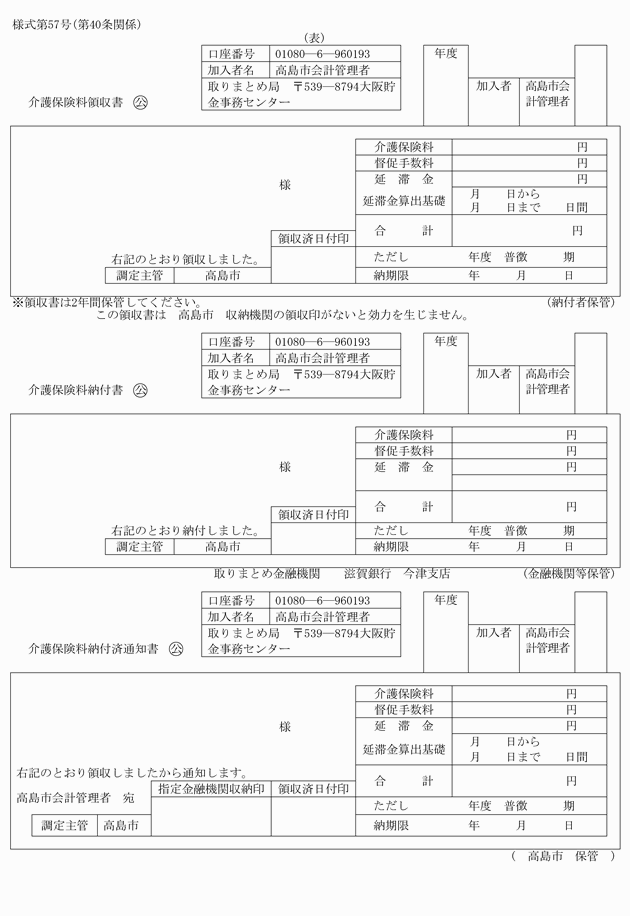

(保険料の直接収納)

第38条 職員が保険料の滞納整理その他により直接徴収金を収納したときは、介護保険料領収書を納入義務者に交付するものとする。

2 職員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差押え金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収書を交付するものとする。

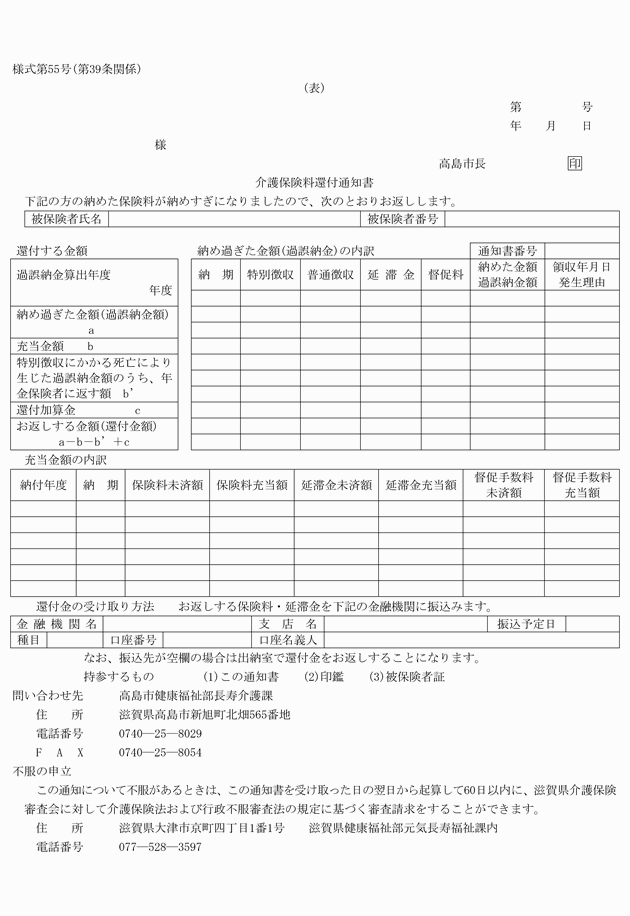

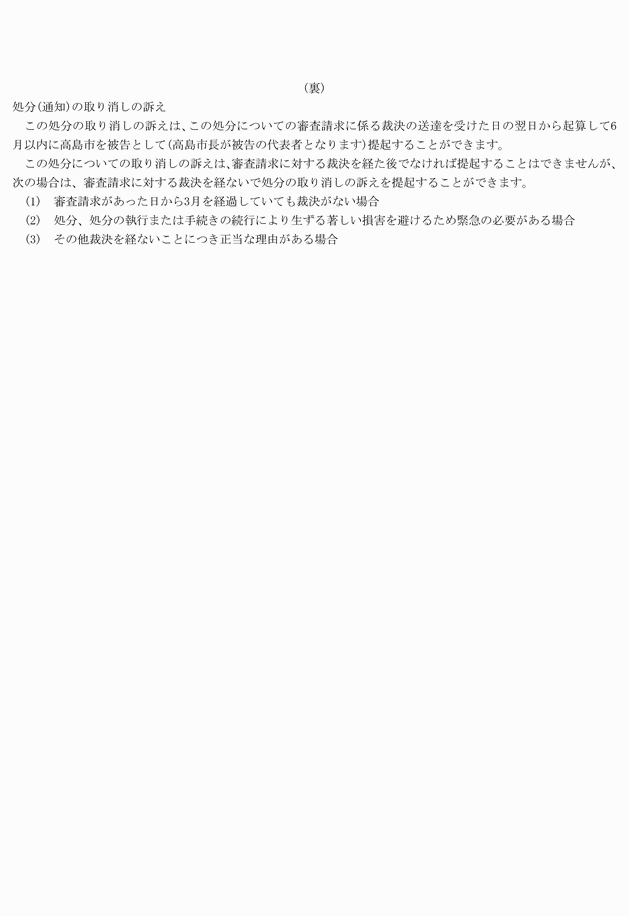

(過誤納金の還付等)

第39条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

3 前項の通知を受けた者または既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。

(保険料の督促)

第40条 保険料の納付督促は、介護保険料納付書(督促用)(様式第57号)によるものとする。

減免の理由 | 減免割合等 | 添付書類 |

(1) 条例第20条第1項第1号に規定する災害等による減免 | ||

ア 半壊、半焼以上 イ 全壊、全焼 | 災害等による介護保険の保険料の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について(平成12年12月4日老発第798号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき算定する割合とする。ただし、火災については、当該通知における損害程度区分の10分の2以上10分の5未満とあるのは、焼失した床面積が延床面積の20%以上70%未満とし、10分の5以上とあるのは、焼失した床面積が延床面積の70%以上とする。なお、当該損害を受けた日の属する月以後6月の間に到来する納期の保険料を減免の対象とするが、当該災害等が災害臨時特例補助金など国が定める財政援助等の交付要綱等に該当するときは、この定めによる期間、減免割合を適用する。 | り災証明書等 |

(2) 条例第20条第1項第2号から第4号までに規定する著しく収入が減少したとき。 | ||

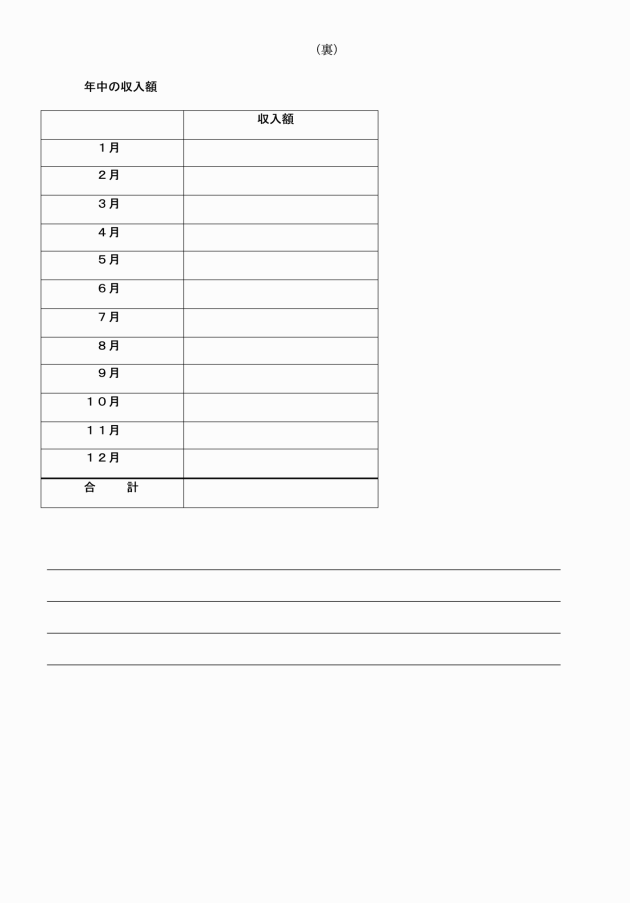

収入の減少割合が2分の1以上になることが見込まれ、生活が著しく困難となるとき。 | 2分の1の減額 なお、申請時において当該年度内の保険料のうち納期の到来していない納期分を対象とする。 | 収入金額の推計、条例第20条第1項第2号から第4号に該当することを証する書類 |

(3) 第1号被保険者本人が住民基本台帳法第24条の規定による届出をせずに1年を超えて国外に居住していた場合 | 出国日の属する月から入国日の属する月の前月までの期間につき月割りをもって算定した額 | 旅券の写しまたは出入国証明書 |

(4) 第1号被保険者本人が刑務所等に収監されていた場合 | 刑務所等に収監された日の属する月から退所した日の属する月の前月までの期間につき月割りをもって算定した額 | 刑事施設長等の発行する収監期間等を証する書類 |

(5) その他前各号に類する理由があったとき。 | 市長が必要と認める額 | 市長が必要と認める書類 |

第8章 地域支援事業

(1) 法第115条の45第1項に掲げる事業 平成28年3月31日

(2) 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業 平成29年3月31日

第9章 雑則

(その他)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合介護保険条例施行規則(平成15年湖西広域連合規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

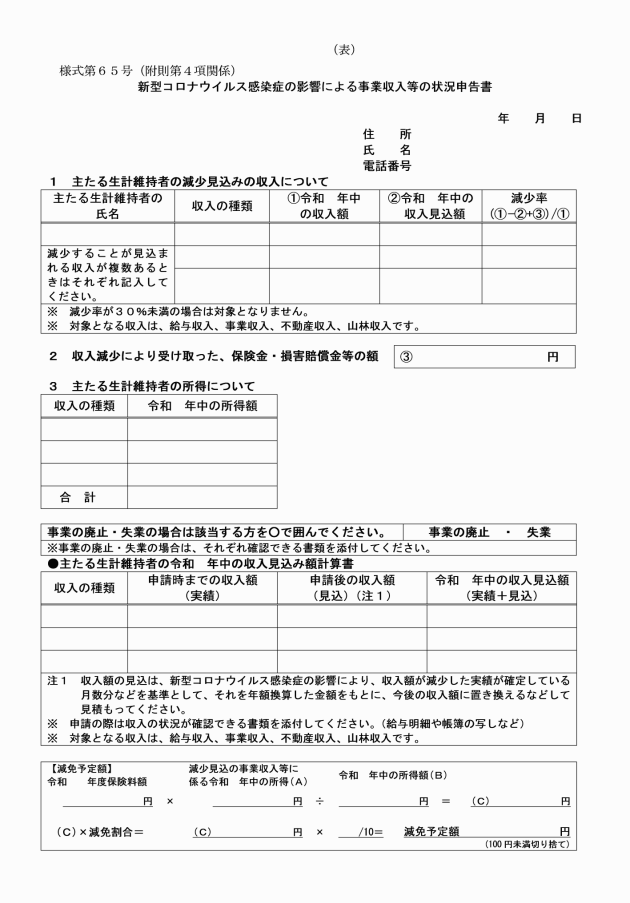

(1) 条例付則第4項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例付則第4項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例付則第4項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 | 減免割合 |

210万円以下であるとき | 10分の10 |

210万円を超えるとき | 10分の8 |

5 前項の申請手続きは、令和6年3月31日までに行うものとする。

付則(平成17年4月1日規則第211号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成18年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条から第25条までの規定は、平成17年10月1日から適用する。

付則(平成19年3月29日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年9月10日規則第60号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

付則(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年10月1日規則第30号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

付則(平成22年9月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成24年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成27年4月1日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成30年8月1日規則第19号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

付則(令和2年5月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

付則(令和3年6月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

付則(令和4年3月31日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和6年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和7年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第6号、様式第20号、様式第23号、様式第26号および様式第29号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市介護保険条例施行規則に定める様式により作成した様式については、改正後の高島市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。