○高島市福祉医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市福祉医療費助成条例(平成17年高島市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第8号の規則で定める施設)

第2条 条例第2条第8号に規定する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設

(1) 重度障害者(児) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額

(2) 重度障害者(児)の配偶者または重度障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)の生計を維持するもの(以下「扶養義務者等」という。) 措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額

(条例第2条第9号の規則で定める施設)

第4条 条例第2条第9号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設のうち次に掲げるものとする。

(1) 乳児院

(2) 児童養護施設

(3) 児童心理治療施設

(4) 児童自立支援施設

(条例第2条第9号の市長が医療費の助成を必要と認める者)

第5条 条例第2条第9号に規定する市長が医療費の助成を必要と認める者は、他の市町村の区域内に所在する条例第2条第8号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所している重度障害者(児)であって、当該重度障害者(児)またはその扶養義務者等の前年の所得(1月から7月までの間の医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が第3条で定める額を超えないものであり、かつ、当該重度障害者(児)が未成年や無年金である等の理由により障害者支援施設等の入所に要する費用をその扶養義務者等が負担している場合において、その扶養義務者等が他の市町村から市の区域内に住所を変更したと認められる場合とする。

(附加給付の取扱い)

第6条 助成対象者または保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(条例第4条第4項の規則で定める額)

第7条 条例第4条第4項前段の規則で定める額は、重度障害者(児)、ひとり暮らし寡婦およびひとり暮らし高齢寡婦にあっては、措置令第52条の表第6条の4第1項に規定する額、母子家庭の母等および父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額に10万円を加算した額とする。

2 条例第4条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。

(条例第4条第5項の規則で定める所得の範囲およびその額の計算方法)

第8条 条例第4条第5項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条および第6条の2に規定する所得の範囲および計算方法とする。

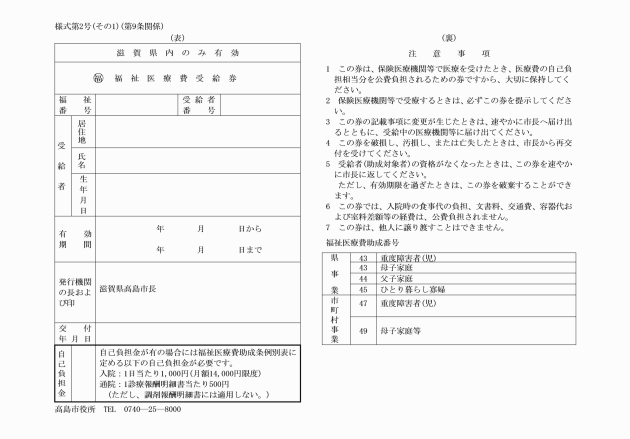

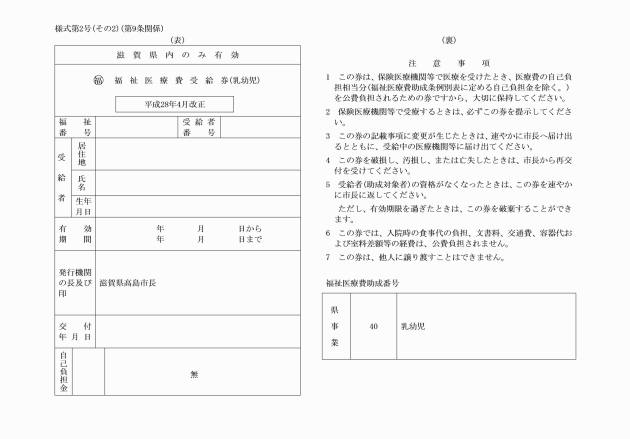

(受給券の更新)

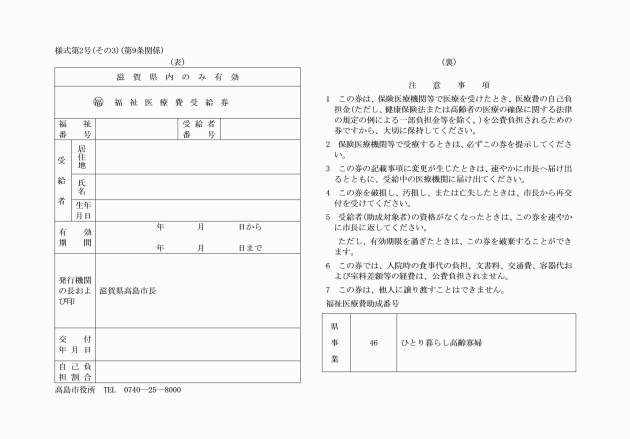

第10条 受給券は、条例第4条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

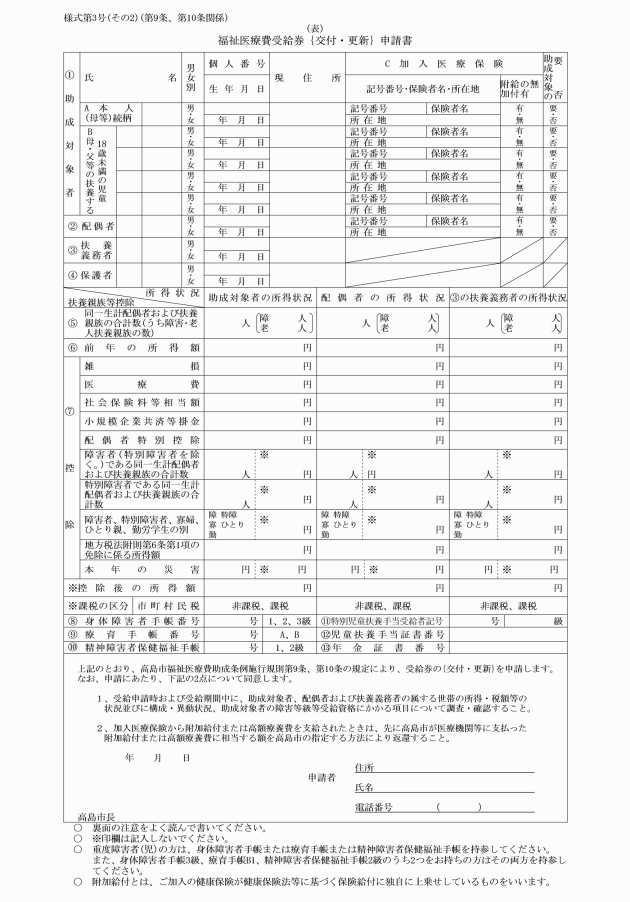

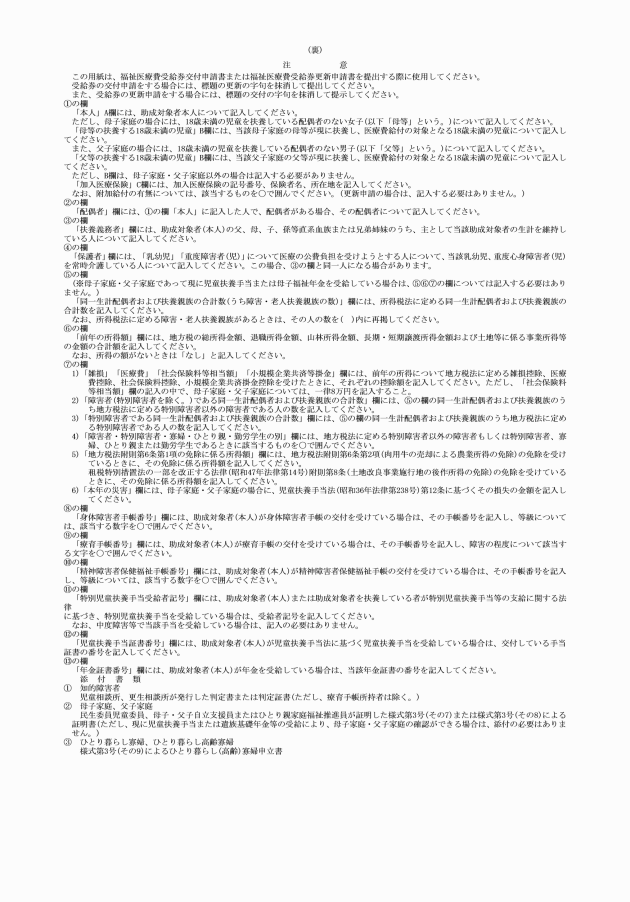

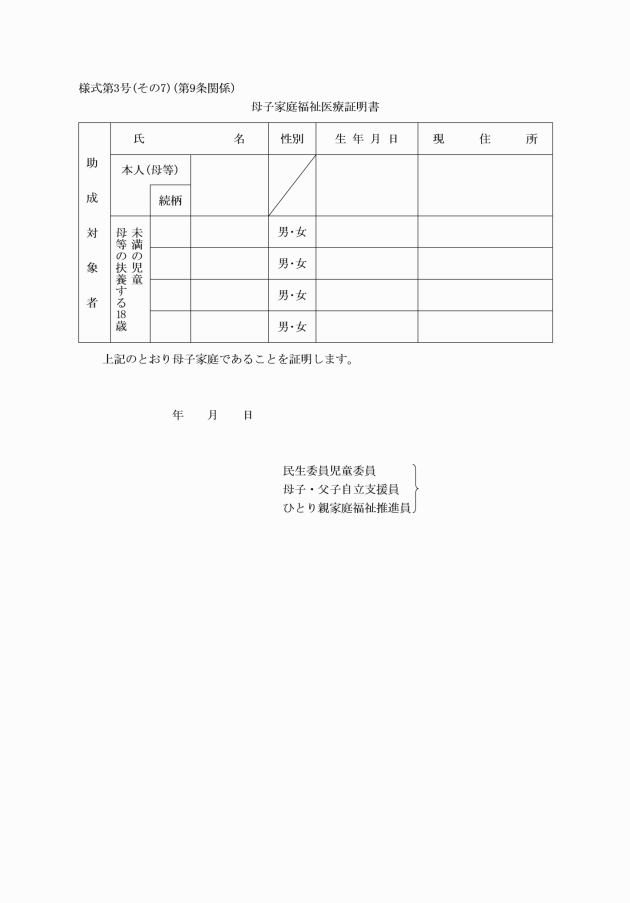

2 助成対象者または保護者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2か月前から1か月前までの間に福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号その2)に受給券および必要書類を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。

3 市長は、助成対象者または保護者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。

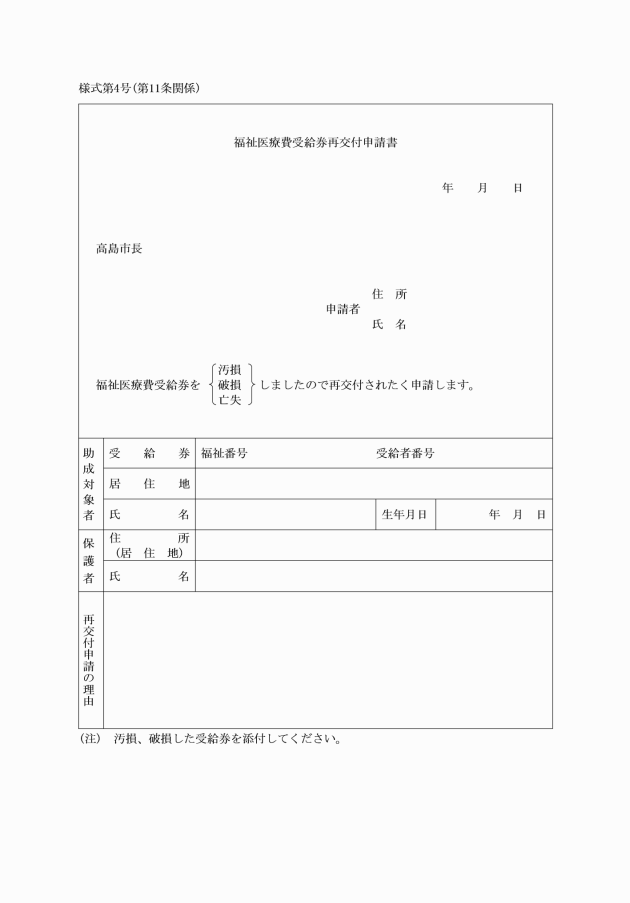

(受給券の再交付)

第11条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(受給券の返還)

第12条 受給券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第4条第2項第1号の規定に該当する者となったとき。

(3) 条例第4条第4項の規定により助成されない者となったとき。

(4) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療の給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代わる証明書等を添えて行うものとする。

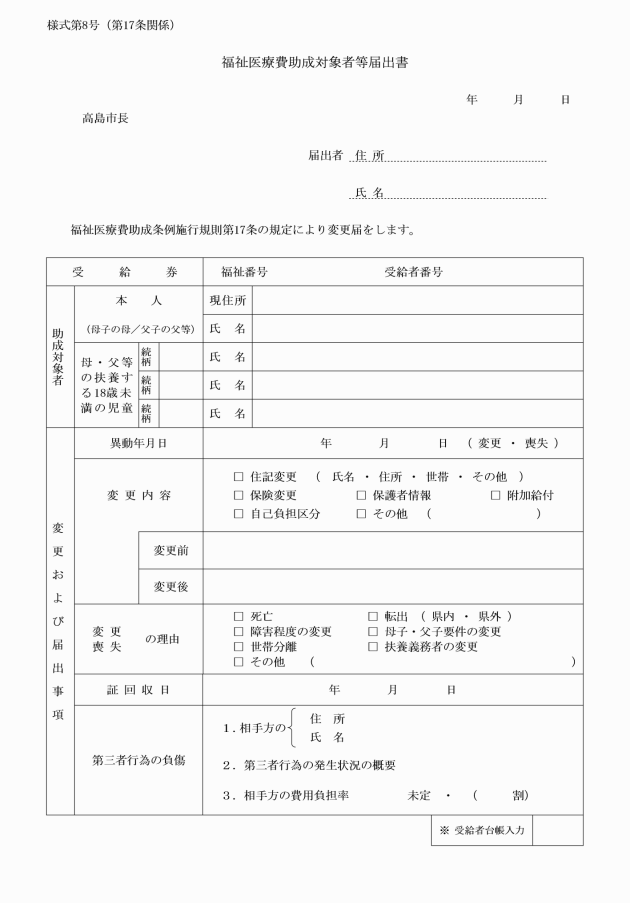

(届出)

第17条 条例第10条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者または助成対象者の保護者の居住地および氏名

(2) 保険者または共済組合の名称または所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

(5) 障害程度の変更

(6) 母等または父等が配偶者のない女子または男子でなくなったとき。

(7) 母等または父等が児童のすべてを扶養しなくなったとき。

(8) 児童が母等または父等に扶養されなくなったとき。

(9) ひとり暮らし寡婦またはひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年マキノ町規則第6号)、今津町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年今津町規則第6号)、朽木村福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年朽木村規則第4号)、安曇川町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年安曇川町規則第13号)、高島町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年高島町規則第14号)または新旭町福祉医療費助成条例施行規則(昭和55年新旭町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成17年7月25日規則第244号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

付則(平成18年3月2日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成18年7月25日規則第70号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

付則(平成20年3月24日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成22年4月1日規則第20号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

付則(平成24年4月1日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成25年3月11日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年7月7日規則第54号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

付則(平成26年9月29日規則第58号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

付則(令和2年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和3年3月11日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和4年12月9日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和5年3月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和6年3月25日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和6年12月2日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

様式第1号 削除

様式第3号(その3)から様式第3号(その6)まで 削除

様式第6号 削除